GPUの価格が高い理由と選び方|高騰の背景とコスパを重視するおすすめモデル

「最近、PCを新調しようと思ったら、GPUの値段が高くて手が出ない」「欲しいモデルが品薄で、どれを選んだらいいか分からない」と悩んでいる方もいるでしょう。

近年、ゲーミングや動画編集、AI開発などさまざまな用途でGPUの需要が急拡大している一方で複数の要因が重なり、価格の高騰が続いています。そのため、性能だけを基準に選んでしまうと、予算オーバーになりやすく後悔するケースも少なくありません。

本記事では、GPUの価格がここまで高い理由を分かりやすく解説。限られた予算の中でもコストパフォーマンスを重視して選べるおすすめモデルを用途別に紹介します。買い替えや新規購入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

ハイレゾでは、初期費用無料で月額料金のみで利用できる「NVIDIA H200」を提供しています。「設備投資にお金をかけられない」「低価格でGPUを試してみたい」という方は、お気軽にご相談ください。

目次[非表示]

- 1.GPUの価格が高い3つの理由

- 1.1.半導体不足で製造コストの上昇

- 1.2.仮想通貨マイニング需要の拡大

- 1.3.円安や輸送コストの高騰

- 2.GPUの価格が高いことで得られるメリット

- 3.GPUの価格を抑える選び方

- 3.1.用途に必要な性能を明確にする

- 3.2.1~2世代前モデルを検討する

- 3.3.RAMの容量だけに惑わされない

- 3.4.電力消費の低いモデルを選ぶ

- 4.【用途別】高性能かつ価格を抑えたおすすめGPU

- 4.1.GeForce RTX5060|ゲーミング・動画編集

- 4.2.GeForce RTX 4060|ゲーミング・画像編集

- 4.3.GeForce RTX 3060|AI開発・ディープラーニング

- 4.4.NVIDIA H200|HPC・データ解析

- 4.5.NVIDIA H100|LLM推論・学習

- 4.6.NVIDIA A100|AI学習・推論・動画生成

- 5.高性能なGPUを安価に使用するなら「HIGHRESOのGPUクラウド」

GPUの価格が高い3つの理由

近年、GPUの価格が高くなっている理由を以下3つで説明します。

半導体不足で製造コストの上昇

仮想通貨マイニング需要の拡大

円安や輸送コストの高騰

半導体不足で製造コストの上昇

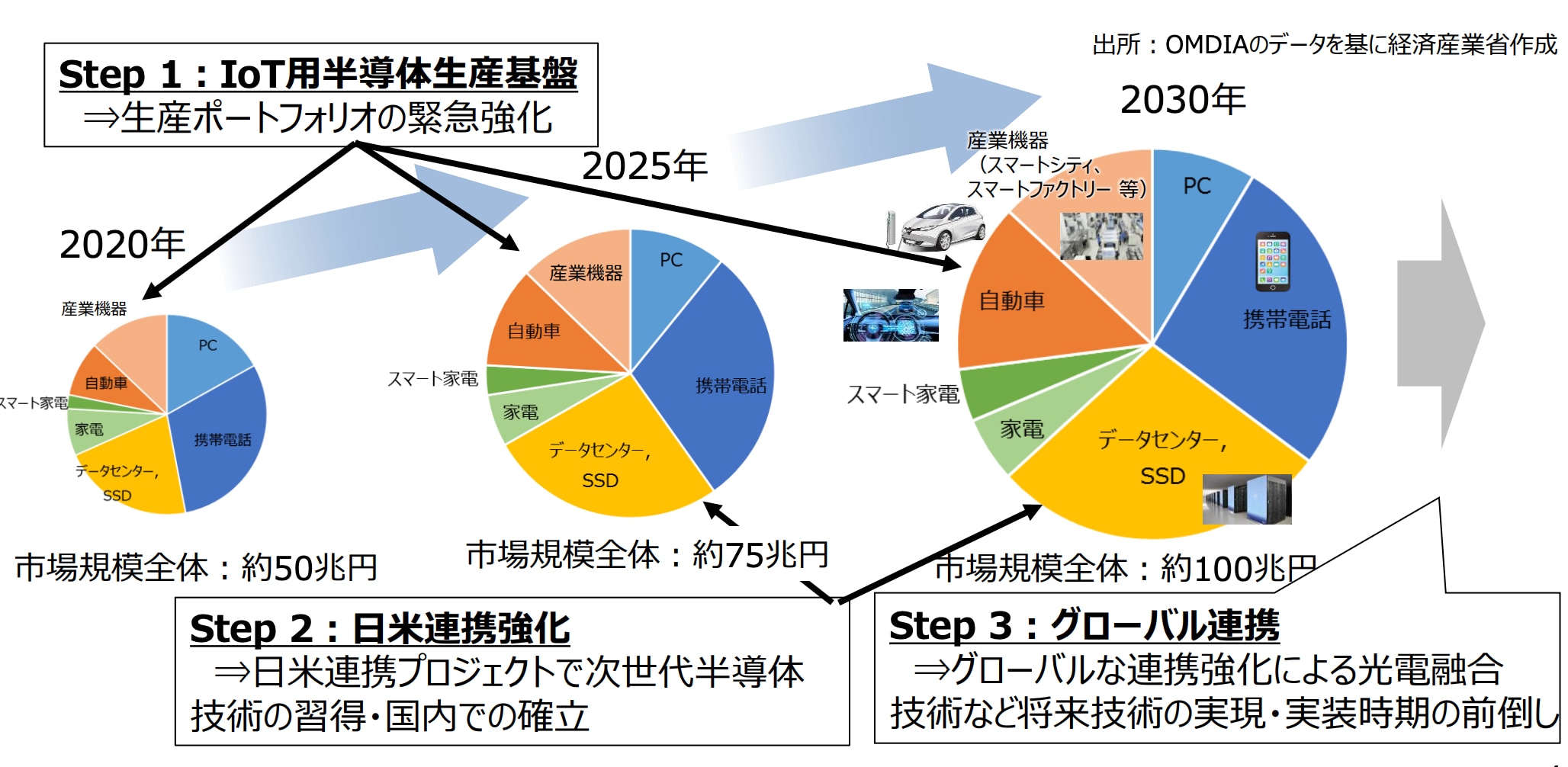

半導体はGPUの心臓部ともいえる重要な部材であり、現在も半導体不足は続いています。

しかし、現在は緩和状態になりつつあり、経済産業省の「半導体・デジタル産業戦略の現状と今後」によると、2030年に国内で半導体を生産する企業の合計売上高)として、15兆円超を実現し、我が国の半導体の安定的な供給を確保する施策を講じています。

最先端プロセスで作られる高性能GPUは生産難易度も高いため、製造歩留まりが低く安定供給が難しい事情も加わり、結果として市場に出回る製品の価格が上がっているのです。

仮想通貨マイニング需要の拡大

仮想通貨市場の活況は、GPU需要を急拡大させる要因として無視できない存在です。特にビットコインやイーサリアムといった仮想通貨のマイニングでは、大量の計算処理が必要とされるため、並列計算に優れた高性能GPUが用いられてきました。

価格高騰の背景には、マイニング業者が新規参入や設備増強のためにGPUを一括大量購入する動きがあり、一般消費者向けの在庫が極端に枯渇するという需給の偏りが生まれています。

仮想通貨の価格が上昇するたびに「投資としてのGPU購入」を目的とする投機的な買いが集中し、需要が供給を上回ることで、市場価格が吊り上がる傾向が加速。

このように仮想通貨マイニングの影響は単なる一過性ではなく、継続的にGPUの市場価値を押し上げる一因となっています。

円安や輸送コストの高騰

GPUの価格を押し上げる要因として急激な円安進行も考えられ、海外メーカーから輸入する際の調達コストを引き上げる結果を招いています。

GPUは海外企業が生産を担うケースがほとんどであり、輸入価格はドルや現地通貨建てで決まるため、円の価値が下がると相対的に支払い総額が増加します。

加えて、新型コロナ以降のコンテナ不足や物流停滞、燃料価格の上昇といった世界的な輸送コスト高騰も重なり、仕入れ単価だけでなく輸送経費も膨らんでいます。販売業者はコストを価格に転嫁せざるを得ないため、ユーザーが手に取るGPUの販売価格は以前に比べて割高感が強まっているのです。

GPUの価格が高いことで得られるメリット

半導体不足や円安などの影響で価格が高くなっているのとは別に、GPUの価格は高いことで得られるメリットもあります。ここでは、以下の3つのメリットを解説します。

クリエイティブ作業を高画質・高性能で快適に動かせる

買い替え頻度を減らせる

AI・機械学習など高度な処理に対応できる

クリエイティブ作業を高画質・高性能で快適に動かせる

GPUが高価であることのメリットの一つは、動画編集や3DCG制作、写真のレタッチといったクリエイティブ作業において、圧倒的に快適で効率的な作業環境を実現できる点です。

最新世代の高性能GPUは大容量のビデオメモリを搭載し、膨大なデータを処理する際でも遅延やフリーズを起こしにくいのです。そのため、4Kや8Kといった高解像度映像をリアルタイムでプレビューしながら編集したり、複雑なエフェクトやレンダリングを短時間で完了できます。

結果として、作業時間を短縮できるだけでなく、ストレスや作業ミスも減らせます。アウトプットの品質が向上し、制作物に対する顧客満足度や自らのクリエイティブな表現力を一層高めることにつながるでしょう。

買い替え頻度を減らせる

GPUに高い金額を投資することは、単に目先の性能を追求するだけでなく、長期的に安心して使い続けられる堅牢性と余裕あるスペックを手に入れるという意味でも価値があります。

性能が高いモデルは数年先を見越した設計が施されており、ゲームや動画編集ソフト、AI処理など要求スペックが年々上がるアプリケーションにも対応可能です。そのため「数年ごとにスペック不足で買い替える」という負担を減らせます。

また、高級モデルは冷却性能や耐久性に優れた部品が使われる傾向があり、長時間稼働してもパフォーマンス低下が起きにくいです。そのため、初期費用が高くても総所有コストを抑えやすくなり、長い目で見れば経済的で賢い選択肢でしょう。

AI・機械学習など高度な処理に対応できる

近年のAI開発や機械学習、ディープラーニングでは、大量のデータを短時間で処理するために膨大な計算リソースが必要です。高性能GPUの存在はその基盤を支える重要な役割を果たします。

高額なGPUは単なるグラフィック性能だけでなく、TensorコアやCUDAコアなど数値演算に特化した先進的なアーキテクチャを搭載。数百万回もの繰り返し演算を高速かつ安定して行えます。

つまり、ニューラルネットワークの学習や推論処理を効率的に行えるだけでなく、研究開発やビジネスの現場で競争力のある成果を迅速に生み出せる土台を築けるのです。

価格が高いGPUを選ぶことは、その分機能や性能がしっかりしているため、業務効率化やイノベーション推進のアドバンテージになるでしょう。

GPUの価格を抑える選び方

高性能GPUは魅力的ですが、予算に限りがある中で「何を基準に選ぶか」に迷う方は多いでしょう。コストを抑えつつ必要なパフォーマンスを十分に確保するため以下4つの選び方がおすすめです。

用途に必要な性能を明確にする

1~2世代前モデルを検討する

RAMの容量だけに惑わされない

電力消費の低いモデルを選ぶ

用途に必要な性能を明確にする

GPUを購入する前に、まず「自分が何をどのレベルでやりたいのか」を明確にすることが大切です。たとえば、最新の3Dゲームを高画質で楽しむのと、動画視聴やオフィス作業を快適にするのとでは必要な性能は異なります。

無駄に高性能なモデルを選ぶと予算を超えるだけでなく、消費電力や発熱など運用コストも増えてしまいます。

使用するソフトウェアやゲームの公式サイトで「推奨スペック」と「必要最低スペック」を確認し、自分の解像度やフレームレートの希望に合わせてスペックを絞り込むことができます。

1~2世代前モデルを検討する

最新世代のGPUは性能が向上する一方で、発売直後は需要の集中や流通在庫の少なさから価格が高騰しがちです。予算を抑えるためには、1~2世代前の型落ちモデルを視野に入れるのが良いでしょう。

旧モデルでも処理能力が高く、ゲームやクリエイティブ用途の多くを問題なくこなせるケースは多いです。具体的な方法としては、性能比較サイトやYouTubeの動画を参考に、自分が使うソフトの動作実績を確認するのがおすすめです。

新型より3~4割価格が下がる場合もあり、費用対効果は高いでしょう。

RAMの容量だけに惑わされない

VRAMの容量は大きいほど良いと思われがちですが、実際はGPUコアの性能やメモリ速度など他の要素と組み合わせて初めて本来のパワーを発揮します。

たとえば「VRAMが12GBの下位モデル」よりも「VRAMが8GBでも上位モデル」の方が実ゲームでfpsが高く快適に動作することはよくあります。購入前には、VRAMの容量だけでなく、CUDAコア数やクロック周波数、帯域幅など総合的な性能指標を確認することが大切です。

各GPUのレビュー記事や利用者の体験談も参考にしたり、価格比較サイトで同価格帯のGPUを横並びに比較し、VRAMだけでなく処理能力の指標も並べて見比べると判断しやすいでしょう。

電力消費の低いモデルを選ぶ

高性能GPUほど消費電力が増え、同時に発熱も大きくなります。電力消費が大きいモデルを選ぶと、電源ユニットや冷却パーツの追加購入が必要になり、結果的に予算が膨らんでしまうケースも少なくありません。また、長時間の利用は電気代の負担も増え、トータルコストが想定以上になる可能性があります。

予算を抑えたい場合は、性能と最大発熱量のバランスが取れた省電力モデルを検討しましょう。たとえば、同じ世代でも上位モデルではなく中位モデルを選ぶだけで、消費電力を50〜100W程度下げられることがあります。

省電力モデルは発熱も少なく、静音性や安定性も高まるため、パフォーマンスと運用コストの両面を重視する方に最適です。購入前に製品仕様表で確認し、電源容量や使用環境と合わせて比較検討しましょう。

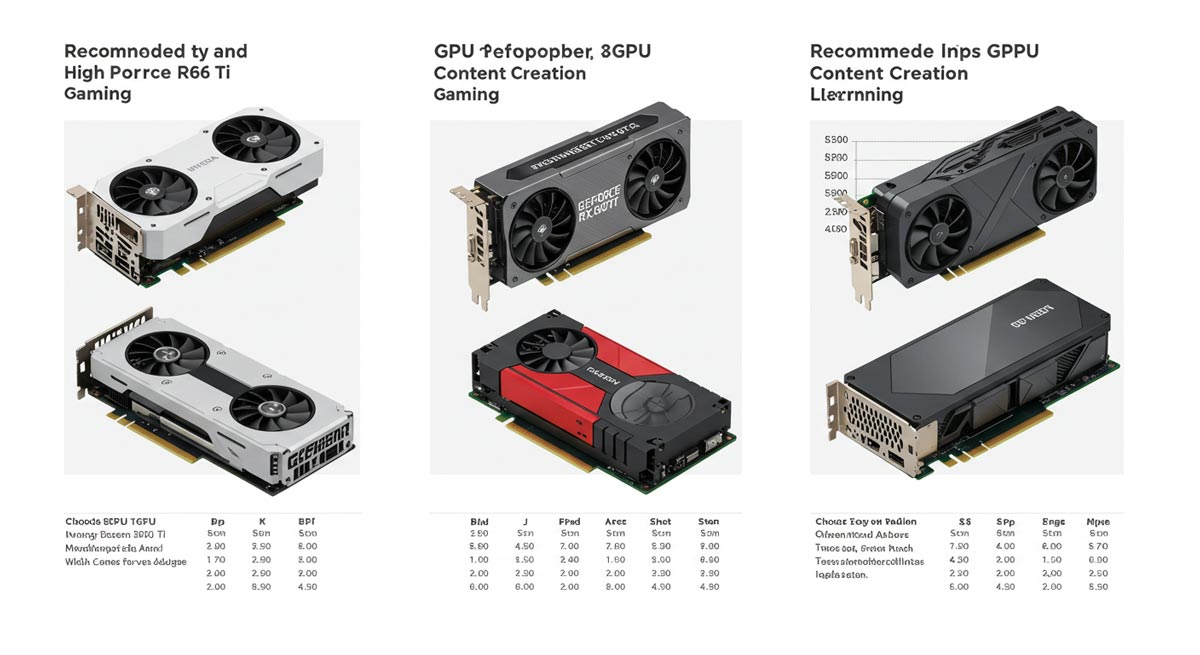

【用途別】高性能かつ価格を抑えたおすすめGPU

ここでは、ゲーミングやクリエイティブ、AI開発など用途別におすすめのモデルを厳選し、それぞれの特徴や選ぶメリットを具体的に解説します。

GPUの性能を最大限に引き出すには、CPUの処理能力も重要になります。

GPUモデル | 主な用途 | VRAM容量 | 消費電力(TDP目安) | 価格帯(税込・参考) | 特徴・おすすめポイント |

GeForce RTX 5060 | ・ゲーミング ・動画編集 | 8GB | 145W | ¥50,489 | ・レイトレーシング性能向上 ・省電力設計 |

GeForce RTX 4060 | ・ゲーミング ・画像編集 | 8GB | 約120W | ¥51,970 | ・最新技術対応 ・フルHDゲーミングに最適 |

GeForce RTX 3060 | ・ゲーミング ・AI画像生成 | 12GB | 約170W | ¥36,480 | ・AI/機械学習に最適 |

Nvidia H200 | ・LLM推論・学習 | 141GB | 約700W | ¥5,765,000 | ・4.8TB/sメモリ帯域 ・LLM推論2倍性能 |

Nvidia H100 | ・HPC、データ解析 | 80GB | 約700W | ¥5,255,000 | ・FP8対応でAI性能大幅向上 ・NVLinkで高効率連携 |

Nvidia A100 | ・AI学習・推論 ・動画生成 | 40GB/80GB | 約250~400W | ¥2,000,000 | ・柔軟なMIG分割 |

(出典:NVIDIA HGX プラットフォーム|NVIDIA ・価格情報は2025年9月時点)

以上の表を参考にしながら、ご自身の用途や予算に合った最適なGPUを選ぶ際の判断材料にしてみてください。

GeForce RTX 5060は、NVIDIAの最新アーキテクチャ「Blackwell」を採用し、前世代から大きく進化したAI機能とグラフィックス性能を兼ね備えたグラフィックボードです。

特に、DLSS 4によるAIフレーム生成や高精度なアップスケーリング技術により、従来よりも滑らかで高品質な映像体験が可能です。8GBのGDDR7メモリと128bitバスを搭載し、1080p~1440pのゲーミングに最適化されています。

最新のレイトレーシングやAI処理にも対応しており、クリエイティブ用途や動画編集、AI開発など幅広い分野で活用できます。

GeForce RTX 4060は、NVIDIAの最新Ada Lovelaceアーキテクチャを採用したミドルレンジGPUで、8GBのGDDR6メモリを搭載し、主にフルHD(1080p)ゲーミングに最適化されています。TDPは約115Wと省電力設計で、一般的なゲーミングPCにも組み込みやすいのが特徴です。

DLSS 3やレイトレーシングなど最新技術に対応し、300以上のゲームやアプリで高いパフォーマンスを発揮するため、最新タイトルを快適に楽しみたい方におすすめです。

GeForce RTX 3060は、NVIDIAのAmpereアーキテクチャを採用し、12GBのGDDR6メモリを搭載したモデルで、AI開発やディープラーニング用途におすすめ。

TDPは170Wで、AIや機械学習の学習データを多く扱う用途でも十分なVRAM容量を持ち、TensorコアやCUDAコアによる高速な計算処理が可能です。

AI開発やディープラーニングを始めたいエンジニアや研究者にとって、手頃な価格で高いパフォーマンスを得られる点が魅力です。

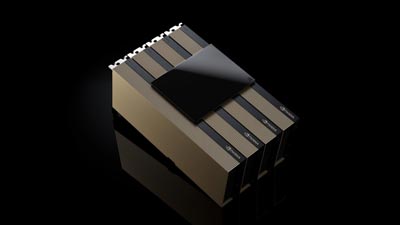

NVIDIA H200は、最新のHopperアーキテクチャを採用し、141GBのHBM3eメモリと4.8TB/sという圧倒的なメモリ帯域幅を備えた、データセンター向けGPUです。

H100と同等の計算性能を持ちながら、メモリ容量と帯域幅が大幅に強化されており、巨大なAIモデルや大規模データセットをGPU単体で処理できる点が強みです。特に生成AIや大規模言語モデル推論・学習、HPC用途において、従来のボトルネックだったメモリ不足を解消し、より高速かつ効率的な演算を実現。

H100比で約2倍のメモリ容量と40%増の帯域幅により、AI開発・研究現場での生産性向上に大きく寄与します。

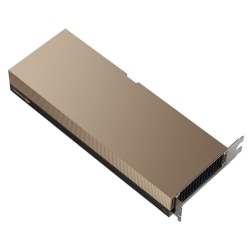

NVIDIA H100は、Hopperアーキテクチャを採用したAI・HPC向けGPUで、80GBのHBM3メモリと最大3.35TB/sの帯域幅を持ちます。第四世代TensorコアとFP8対応のTransformer Engineを搭載し、前世代A100比でAI学習・推論性能が向上しています。

特に大規模AIモデルやディープラーニング、科学技術計算など、膨大な演算処理が求められる分野で圧倒的なパフォーマンスを発揮。NVLinkによる高速なマルチGPU連携や、最大700Wの高TDP設計により、分散学習や大規模シミュレーションにも最適です。

FP8精度による計算速度向上や、柔軟な精度対応も特徴で、AI研究・産業用途で広く採用されています。

NVIDIA A100はAmpereアーキテクチャを採用し、最大80GBのHBM2eメモリと2TB/sを超える帯域幅を持つ、AI・HPC分野の定番GPUです。

第三世代Tensorコアを搭載し、FP32で約19.5TFLOPS、TF32で156TFLOPS、FP16/BF16で最大312TFLOPSという高い演算性能を誇ります。また、MIG機能により1枚のGPUを最大7つに分割して利用でき、クラウドや仮想化環境にも最適です。

AIモデルの学習・推論、科学技術計算、ビッグデータ解析など幅広い用途に対応し、コストパフォーマンスと柔軟性の高さから多くの研究機関や企業で活用されています。

高性能なGPUを安価に使用するなら「HIGHRESOのGPUクラウド」

GPUの価格は複数の要因が絡み合って高騰していますが、その分高性能GPUはクリエイティブ作業やAI開発において業務効率化やアウトプットの品質向上を支えています。

しかし、購入にかかる高額な初期投資や消費電力の負担は無視できず、長期的なコストパフォーマンスを考慮する必要があるでしょう。

GPUクラウドサービス「HIGHRESOのGPUクラウド」なら、用途や負荷に応じて最適な高性能GPUを柔軟に選択可能です。また、AWSやGCPと比べて最大70%安い料金体系と利用中のみ課金される仕組みで、導入コストを最小限に抑えながら高い計算パワーを活用できます。

初めてクラウドGPUを利用する方も3分でセットアップできる手軽さで、AI開発やCAD作業、画像生成など幅広い用途に対応可能。「GPUを使いたいけど、価格が高い」と悩む方はぜひ利用を検討してみてください。