今さら聞けないCPUとGPUの違い|役割・性能・選び方を完全ガイド

パソコンの心臓部とも言えるCPUと、近年その重要性が増しているGPUがどのような役割を担い、

CPUとGPUは、パソコンの性能を左右する非常に重要なコンポーネントであり、それぞれの得意な処理が異なります。

この記事では、CPUとGPUの違いと用途に合ったGPUはどのように選べば良いのかなど、初心者の方にも「GPUとは」何かを含めてわかりやすく解説します。

ハイレゾのGPUクラウドでは、初期費用無料で月額料金のみで利用できる「NVIDIA H200」を提供しています。「設備投資にお金をかけられない」「低価格でGPUを試してみたい」という方は、お気軽にご相談ください。

目次[非表示]

- 1.CPUとGPUの基本的な違い

- 1.1.中央演算処理装置(CPU)とは

- 1.2.グラフィックス処理装置(GPU)とは

- 1.3.CPUとGPUの主な役割の違い

- 1.4.コア数の違いについて

- 2.GPUとグラフィックボードの違い

- 2.1.CPU内蔵GPUの特徴

- 2.1.1.代表的な製品例

- 2.1.2.CPU内蔵GPU(統合GPU)の特徴

- 2.1.2.1.CPU内蔵GPUのメリット

- 2.1.2.2.CPU内蔵GPUのデメリット

- 2.1.3.APU(Accelerated Processing Unit)の特徴

- 3.CPUとGPU、用途別の使い分け

- 3.1.CPUの特徴と得意な用途

- 3.2.GPUの特徴と得意な用途

- 4.自分に合ったGPUの選び方

- 4.1.用途別の選び方

- 4.2.ベンチマークスコアの確認方法

- 4.3.価格と性能のバランス

- 4.4.用途別の選び方

- 4.5.ベンチマークスコアの確認方法

- 4.6.価格と性能のバランス

- 5.コスパ重視のGPUを選択できる資料ダウンロードはこちら

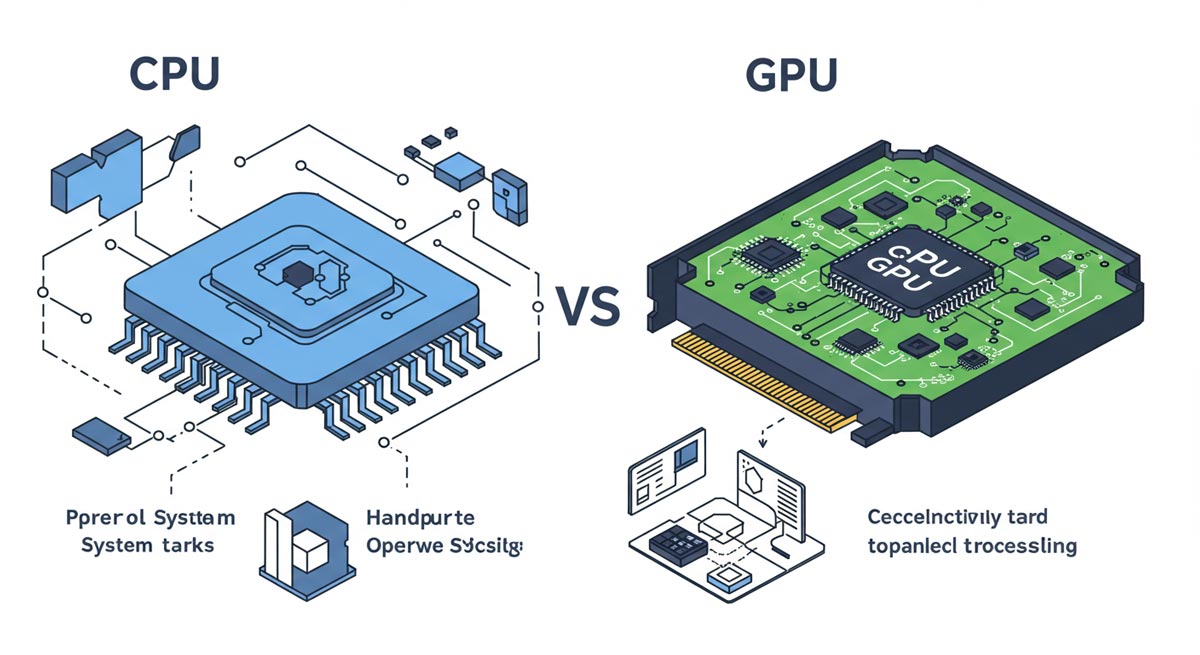

CPUとGPUの基本的な違い

コンピュータの処理性能を語るうえで欠かせないCPUとGPUですが、それぞれの役割や特徴には大きな違いがあります。

両者の基本的な違いを理解することで、パソコンやスマートフォン、ゲーム機など、さまざまなデバイスの仕組みや選び方がより分かりやすくなります。

ここでは、CPUとGPUの基本的な違いを性能面からみていきます。

中央演算処理装置(CPU)とは

CPUとはCentralProcessingUnit(中央演算処理装置)の略称で、パソコン全体の処理や制御を行うチップです。

複雑な判断や多様な種類の処理を順番にこなすことを得意としており、パソコンにおける「頭脳」とも言える存在です。

OSや各種ソフトウェアからの命令を受け取り、計算やデータ処理を実行することで、パソコン全体の動作を管理します。

文書作成やインターネット閲覧といった日常的な作業から、複雑な計算を伴う処理まで、幅広いタスクに対応しています。

グラフィックス処理装置(GPU)とは

GPUとは(Graphics Processing Unit)の略称であり、パソコンで画像や映像を表示するために必要な計算処理を行う半導体チップです。

グラフィックス処理などを専門に行う演算装置として開発されており、画像や映像などの大量のデータを並列で処理することを得意としています。

近年ではグラフィック処理だけでなく、AIや機械学習といった分野でもその高い演算能力が活用されておます

CPUとGPUの主な役割の違い

CPUとGPUはどちらもパソコンの処理を行うチップですが、その「役割」と「得意」とする「処理」には大きな違いがあります。

以下に内容をまとめました。

項目 | CPU | GPU |

|---|---|---|

主な役割 | コンピュータ全体の制御・管理 | ・画像処理・並列計算 |

設計思想 | 複雑な処理を高速実行 | 単純な処理を大量並列実行 |

コア数 | 少数(2~32コア程度) | 大量(数百~数千コア) |

得意な処理 | ・シーケンシャル処理・複雑な分岐処理 ・OS管理・アプリケーション実行 | ・並列処理・行列計算 ・画像・映像処理・機械学習 |

処理速度 | 1つ1つの処理が高速 | 同時に多数の処理を実行 |

キャッシュメモリ | 大容量(高速アクセス重視) | 小容量(スループット重視) |

消費電力 | 比較的低い | 高い(高性能モデルの場合) |

具体的な用途 | ・ウェブブラウジング・文書作成 ・システム管理・一般的なアプリ実行 | ・ゲーム描画・動画編集・3DCG制作 ・AI学習・推論・暗号通貨マイニング |

パソコン内では、CPUが全体的な指示を出し、GPUが画像処理を専門に担当するという形で「使い分け」されており、それぞれが連携することで効率的な処理を実現しています。この「比較」からわかるように、GPUとは特定の種類の処理に特化したチップであり、CPUとは異なる役割を担っています。

コア数の違いについて

CPUとGPUの構造的な違いの一つに、「コア数」があります。「コア」とは、実際に計算処理を行う中心部分のことです。

CPUは、少数の高性能なコアで複雑な処理を一つずつ素早く実行することを得意としていますが、そのコア数は一般的に数個から数十個程度です。

GPUは、単純な演算処理を行うためのコアを「数千個」と非常に多く搭載している点が大きな特徴です。

この圧倒的な「コア数」により、GPUは画像処理のように大量のデータを同時に処理する「並列処理」に非常に優れています。同じ種類の「演算」を大量のデータに対して繰り返し行うような「処理」は、一つ一つのコアの性能はCPUほど高くなくても、コア数の多さで圧倒的な「処理」能力を発揮します。

このように、CPUとGPUでは設計思想が異なり、それぞれ得意な処理が異なるため、搭載されている「コア数」にも大きな違いが見られます。

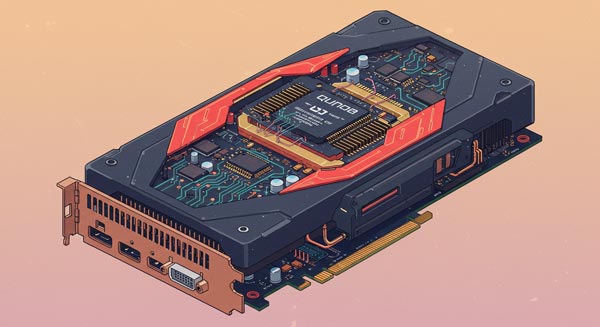

GPUとグラフィックボードの違い

「GPUとは」GraphicsProcessingUnitの略称であり、画像処理や並列演算に特化した半導体チップそのものを指します。

「グラフィックボード」は、このGPUを搭載した拡張カードの名称で「グラボ」と略されます。

グラフィックボードには、GPUの他にも、映像をモニターに出力するための端子や、GPUの熱を冷やすための冷却ファン、そしてGPUが処理するデータを一時的に保存するための専用メモリ(VRAM)などが搭載されています。

項目 | GPU | グラフィックボード |

定義 | 画像処理を行う「チップ」 | GPUを搭載した「基板全体」 |

物理的な形 | 小さな半導体チップ | カード型のPCパーツ |

構成要素 | プロセッサコア単体 | ・GPU(メインチップ)・VRAM(ビデオメモリ) ・冷却ファン・ヒートシンク・電源回路・各種コネクタ |

サイズ | 数cm角のチップ | 15~30cm程度の長いカード |

単体での動作 | 不可(周辺回路が必要) | 可能(必要な部品が全て搭載済み) |

購入形態 | 一般消費者は直接購入不可 | 完成品として販売 |

設置方法 | 基板に内臓 | PCのPCIeスロットに挿入 |

冷却 | 外部の冷却システムに依存 | 専用の冷却システムを内蔵 |

電源供給 | 基板から供給 | PCの電源ユニットから直接供給 |

メーカー | ・NVIDIA・AMD・Intel | ・ASUS・MSI・GIGABYTE・EVGA・Sapphire など |

CPU内蔵GPUの特徴

GPUとは本来、画像処理を専門に行うチップですが、近年ではCPUの中にGPUの機能が統合されたものも存在します。

この「CPU内蔵GPU」は別途グラフィックボードを用意する必要がなく、省スペースで消費電力も抑えられるという特徴があります。

一般的な事務作業やWebサイト閲覧、軽度な動画視聴など、それほど高いグラフィック性能を求めない用途であれば、「CPU内蔵GPU」で十分に対応できます。

一方、「APU」は、AMD社が提供している、CPUと高性能なGPUを統合したプロセッサーの名称です。APUは、CPU内蔵GPUよりも高性能なグラフィック処理が可能で、ある程度の3Dゲームや動画編集などもこなせるモデルがあります。

どちらも「内蔵」されているという点では共通していますが、APUはグラフィック性能に重点を置いているのが特徴です。

代表的な製品例

CPU内蔵GPU

- Intel: UHD Graphics、Iris Xe Graphics

- AMD: Radeon Graphics(Ryzen内蔵)

APU

- AMD Ryzen 5 5600G - Radeon Graphics搭載

- AMD Ryzen 7 5700G - Radeon Graphics搭載

- AMD Ryzen 5 8600G - Radeon 760M搭載

CPU内蔵GPU(統合GPU)の特徴

CPU内蔵GPU(統合型GPU)は、CPUチップ内にグラフィックス処理機能を組み込んでいるため、省スペースで低消費電力です。 エントリーレベルのゲームや動画再生、日常的な作業に十分な性能を持っています。

ただし、専用GPU(ディスクリートGPU)と比べるとグラフィック性能は劣ります。

Point | 01 |

CPU内蔵GPUのメリット

- コスト効率が良い - 別途グラフィックボードを購入する必要がない

- 省電力 - 消費電力が低く、バッテリー持続時間が長い

- コンパクト - 小型PCやノートPCに最適

- 発熱が少ない - 冷却システムがシンプルで済む

- 軽動作 - ウェブ閲覧、動画再生、軽いゲームに最適

- 4K動画再生対応 - 最新世代は高解像度動画もスムーズ

- 複数ディスプレイ対応 - マルチモニター環境も構築可能

Point | 02 |

CPU内蔵GPUのデメリット

- ゲーミング性能が限定的 - 重いゲームは設定を下げる必要

- メモリ共有 - システムRAMを使用するため、メモリ不足になりやすい

- プロ用途には不向き - 3DCG制作、動画編集などは厳しい

- アップグレード不可 - 後から性能向上できない

- 帯域幅の制限 - 専用VRAMがないため、データ転送速度に限界

APU(Accelerated Processing Unit)の特徴

APU(Accelerated Processing Unit)とは、コンピュータの処理効率をさらに高めるために開発された新しいタイプのプロセッサです。

CPUとGPUの機能をひとつのチップに統合することで、従来よりも優れた省電力性とコストパフォーマンスを実現しています。ここでは、APUのメリットとデメリットについてわかりやすく紹介します。

Point | 01 |

APUのメリット

- 優秀な内蔵GPU性能 - 一般的なCPU内蔵GPUより高性能

- 価格対性能比が高い - コスパに優れた選択肢

- 省スペース - 小型PCビルドに最適

- 軽いゲームなら快適 - eスポーツタイトルなどは十分プレイ可能

- 動画編集も可能 - 軽〜中程度の動画編集なら対応

- デュアルチャンネルメモリで性能向上 - 高速メモリとの組み合わせで大幅性能アップ

Point | 02 |

APUのデメリット

- AMD製品のみ - Intelには同等製品がない(厳密には)

- 重いゲームは厳しい - AAA級ゲームは設定を大幅に下げる必要

- メモリ依存度が高い - 高速メモリが必須(DDR4-3200以上推奨)

- プロ用途の限界 - 本格的なクリエイティブ作業には不十分

CPUとGPU、用途別の使い分け

CPUとGPUは、それぞれ異なる得意分野を持つ計算処理装置であり、その特性を理解して「使い分け」をすることが、パソコンの性能を最大限に引き出す上で重要です。

CPUは汎用的な処理や複雑な命令を順番に実行することに優れているため、OSの動作、オフィスソフトウェアの使用、ウェブ閲覧など、ほとんどの一般的なタスクにおいて中心的な役割を担います。

一方で、GPUは画像や映像に関する大量のデータを同時に処理する「並列処理」に特化しており、PCゲーム、動画編集、3Dグラフィックス作成、そしてAIや機械学習といった分野でその高い演算能力が活用されます。

CPUの特徴と得意な用途

CPUは、パソコンのコンピューターの頭脳とも言える存在で、OSの起動やアプリケーションの実行、ファイル操作など、パソコン全体の基本的な処理を統括しています。

ここではCPUの特徴と得意な用途をポイント別に解説します。

CPUの特徴

汎用性が高い 様々な種類の処理をこなせるため、OSの制御やアプリケーションの実行など、幅広い役割を担います。

シングルスレッド性能が高い 複雑な命令処理や分岐、逐次的な処理に強く、1つ1つのタスクを素早くこなせます。

マルチタスクも可能 最近のCPUは複数のコア(例:4コア、8コアなど)を搭載し、複数の作業を同時並行で処理できます。

制御や判断に強い プログラムの実行順序や、条件分岐、例外処理など「判断」が必要な場面に特に強いです。

CPUが得意な用途

OSや基本的なシステム処理 WindowsやMacOS、Linuxなどの基本動作は全てCPUが担当します。

オフィスソフトやウェブブラウザの利用 WordやExcel、Google Chromeなどの一般的なアプリケーションの実行はCPUがメインです。

プログラミングや開発作業 ソフトウェアのビルドや、コードのコンパイルなどもCPUが得意です。

ビジネス用途・事務作業 データ入力、資料作成、メール送信などの事務的な処理はCPUが中心です。

軽めのゲームや簡単な画像編集 グラフィック負荷が高くないゲームや、画像の簡単な加工などもCPUで十分こなせます。

制御・判断系の処理 例:自動車のECU(エンジンコントロールユニット)や家電製品のマイコンなど、制御目的の組み込み機器でもCPUが使われます。

CPUは「多様な処理」「複雑な判断」「逐次的な命令実行」に強いので、日常のほとんどのPC作業はCPUだけで快適にこなすことができます。

GPUの特徴と得意な用途

GPUは、グラフィックス処理に特化した演算装置であり、並列処理を得意としている点が大きな特徴です。この特性から、GPUは特定の用途において非常に高い性能を発揮します。

ここではGPUの特徴と得意な用途をポイント別に解説します。

GPUの特徴

並列処理能力が高い GPUは数百~数千個ものコア(演算ユニット)が搭載されていて、同時に大量の計算を並列で実行できます。 例:NVIDIAの最新GPUは1万個以上のコアを持つこともあります。

大量データの高速処理が得意 画像・映像・3Dグラフィックスなど、大量データの計算を一度に素早く実行できます。

専用メモリ(VRAM)を搭載 高速な画像処理や動画編集のために、独自のメモリ(VRAM)を持ち、大容量データも快適に扱えます。

汎用計算(GPGPU)にも対応 画像処理以外にも、機械学習・科学技術計算などの一般的な計算処理にも使われるようになりました。

GPUが得意な用途

3Dグラフィックスの描画・レンダリング ゲームやCG制作、CAD(設計ソフト)、VR/ARなどで複雑な3D画像を高速に生成します。

動画編集・エンコード 高解像度の映像処理や、リアルタイムでの編集・エフェクト付与などもGPUが得意です。

機械学習・ディープラーニング ニューラルネットワークの膨大な計算を並列処理できるため、AI開発や研究分野で不可欠です。

暗号通貨のマイニング ブロックチェーンの計算処理(ハッシュ計算)を効率よくこなせるため、仮想通貨採掘にも活用されています。

科学技術計算・シミュレーション 物理シミュレーション、気象予測、遺伝子解析などの大規模計算でもGPUが利用されています。

画像認識・解析 医療画像の解析や自動運転車のセンシングなど、膨大な画像データの高速処理に活躍します。

GPUは「大量のデータを同時並行で処理する」ことに非常に優れているため、グラフィックス関連はもちろん、AIや科学計算など、現代のハイパフォーマンスな用途に欠かせない存在となっています。

自分に合ったGPUの選び方

用途別の選び方

ベンチマークスコアの確認方法

価格と性能のバランス

GPUの選び方は、主にパソコンをどのような用途や業務で使用したいかによって変わってきます。

高性能なGPUは魅力的ですが、価格も高くなる傾向があるため、必要以上の性能を持つモデルを選んでも宝の持ち腐れになってしまう可能性があります。

まずは、自分がパソコンでどのような作業をするのか、どのようなソフトウェアを使うのかを明確にすることが重要です。

その上で、各GPUの「性能」を示す「ベンチマーク」スコアや「スペック」を比較検討し、予算とのバランスを考慮しながら最適なモデルを選びましょう。

ここでは、適正なGPUを見つけるためのポイントを3項目に分けてご紹介します。

用途別の選び方

インターネット閲覧や文書作成などの一般的な用途であれば、CPUに内蔵されたGPUで十分な場合がほとんどです。

動画視聴なども含めて、特別なグラフィック性能を必要としない場合は、GPUを必要としません。

PCゲームを楽しみたい場合は、プレイしたいゲームの推奨スペックを満たすGPUを選ぶ必要があります。特に、最新の3Dゲームを高画質で快適にプレイするには、高性能なGPUが不可欠です。

動画編集や3DCG制作、機械学習などの大きいデータを処理を行う場合は、より高い演算能力とVRAM容量を持つGPUが必要となります。

ベンチマークスコアの確認方法

GPUの「性能」を客観的に比較する上で、「ベンチマーク」スコアは非常に役立ちます。

「ベンチマーク」とは、特定のソフトウェアを使用してコンピュータの処理性能を測定し、数値化するものです。GPUの「ベンチマーク」スコアを確認することで、異なるモデル間の性能差を具体的に把握することができます。

選び方の指標として、検討しているGPUのベンチマークスコアを、自分の「用途」で必要とされる性能の目安と比較してみましょう。

様々なベンチマークソフトが存在し、それぞれ異なる測定方法や指標を持っています。代表的なものとしては、3DMarkやSuperpositionなどが挙げられます。

これらのソフトで測定されたスコアを比較サイトなどで確認することで、候補となるGPUの「性能」を多角的に「比較」することができます。

価格と性能のバランス

GPUを選ぶ際には、「価格」と「性能」の「バランス」を考慮することが非常に重要です。

高性能なGPUほど高価になる傾向がありますが、必ずしも最も高価なモデルが「おすすめ」とは限りません。自分の主な「用途」に対して、どの程度の「性能」が必要なのかを見極め、予算内で最適な「スペック」を持つGPUを選ぶことが賢明です。

「選び方」としては、まず自分の予算を設定し、その予算で購入可能なGPUの性能帯を把握することから始めましょう。次に、その性能帯のGPUが、自分の主な用途(例:プレイしたいゲームの推奨スペックや、使用する動画編集ソフトの推奨環境など)を満たしているかを確認します。

価格比較サイトやレビュー記事なども参考にしながら、コストパフォーマンスに優れたモデルを見つけることが、満足のいくPC環境を構築する鍵となります。闇雲に高性能なモデルを追求するのではなく、自身のニーズと予算に合った最適なバランスのGPUを選びましょう。

コスパ重視のGPUを選択できる資料ダウンロードはこちら

CPUとGPUの違いやそれぞれの役割、選び方について理解できたでしょうか?用途に合わせて最適なプロセッサを選ぶことで、業務効率やパフォーマンスを大きく向上させることが可能です。

もし高性能なGPUリソースを手軽に利用したい場合は、クラウドGPUの活用がおすすめです。詳細や導入事例をまとめた資料を、ぜひ下記よりダウンロードしてご活用ください。