GPUサーバーとは?用途別の選び方とレンタル・自作の価格を徹底比較

「AI開発やディープラーニングを始めたいけれど、GPUサーバーの種類が多すぎてどれを選べばいいのかわからない」「レンタルと自作、どちらがコスパが良いのか判断できない」と悩む方も多いでしょう。

GPUサーバーは、高性能な計算処理を必要とするAI学習・推論、3DCG制作、科学技術計算などで欠かせないものですが、用途や予算、運用期間によって選び方は異なります。

そこで本記事では、GPUサーバーの基本的な仕組みから用途別の選び方、レンタルと自作それぞれの価格比較まで徹底解説します。GPUサーバーについて詳しく知りたい方は最後までご覧ください。

ハイレゾでは、AI開発・ディープラーニング・3Dレンダリングなど高負荷な処理に最適化されたGPUクラウド環境を提供しています。最新のNVIDIA GPUを搭載した高性能サーバーを、初期投資ゼロで必要なときだけ利用できるため、コストを抑えつつ開発スピードを大幅に向上させることが可能。サービスの詳細や料金体系、具体的な活用事例をまとめた資料をご用意しましたので、ぜひ以下より無料でダウンロードしてご覧ください。

目次[非表示]

GPUサーバーとは?

GPUサーバーとは、その名の通りGPUを搭載したサーバーです。従来のCPU中心のサーバーでは難しかった、大量データの並列処理を高速に実行できる点が特徴で、AI開発や3DCGレンダリングなど計算負荷の高い用途で活躍します。

GPUは本来グラフィックス処理用のプロセッサーですが、近年ではGPGPU技術の発展により、機械学習やディープラーニングといったAI分野でも不可欠な存在となりました。要するに「GPUサーバー=高性能GPUを搭載した計算用サーバー」であり、企業や研究機関での高速演算ニーズに応えるインフラです。

なお、GPUサーバーは、CPUやメモリ、ストレージ、電源・冷却機構なども備えた統合システムであり、単なるGPU単体とは異なる点に注意しましょう。

GPUサーバーの価格相場

GPUサーバーの価格相場は搭載するGPUの性能・枚数によって左右されます。一般にサーバー全体のコストのうちGPUが占める割合は5~9割程度にもなり、GPUのグレード次第で数百万円単位の開きがあります。

目安として、以下のような価格帯が想定できます。

入門モデル | 30万~100万円前後 | 機械学習の入門やCAD・CG制作など、個人利用や小規模プロジェクト向け |

|---|---|---|

ミドルレンジ | 150万~800万円程度 | VRや高度な3Dレンダリング、AIモデルの学習・推論など幅広い用途に対応 |

ハイエンド | 数千万円規模 | 生成AIの学習や大規模言語モデル(LLM)の訓練、気象シミュレーション、創薬計算といった最先端の計算プロジェクト向け |

以上のように、GPUサーバーの費用は用途と規模によって桁違いに変わります。

個人レベルなら数十万円で高性能GPUマシンを自作できますが、企業で本格導入するとなれば数百万円~数千万円の予算を見込んでおく必要があるでしょう。なおGPUクラウドサービスを利用する場合、初期費用を抑えつつ時間課金で利用できます。

AIサーバーとの違い

近年「AIサーバー」という言葉も登場していますが、「GPUサーバーとどう違うの?」と疑問を持つ方もいるでしょう。

AIサーバーとは一般に「AI処理に特化したサーバー」を指し、AIアクセラレーターを搭載したもの。一方のGPUサーバーは、汎用的なGPUを搭載したサーバーです。両者は重なる部分もありますが、厳密には以下の特徴があります。

- AIサーバーはFPGAやASICといったAIアクセラレーター専用チップを搭載

- AIサーバーはAI以外の汎用性が低い反面、専用設計ゆえにAI処理時の電力効率が極めて高い

- アクセラレーターデバイス自体がカスタム品であることが多く、GPU以上に超高価

現状ではAIアクセラレーター搭載の本格的なAIサーバーは普及途上であり、AI開発には主にGPUサーバーが使われているのが実情です。

NvidiaのGPUサーバーはなぜ人気?

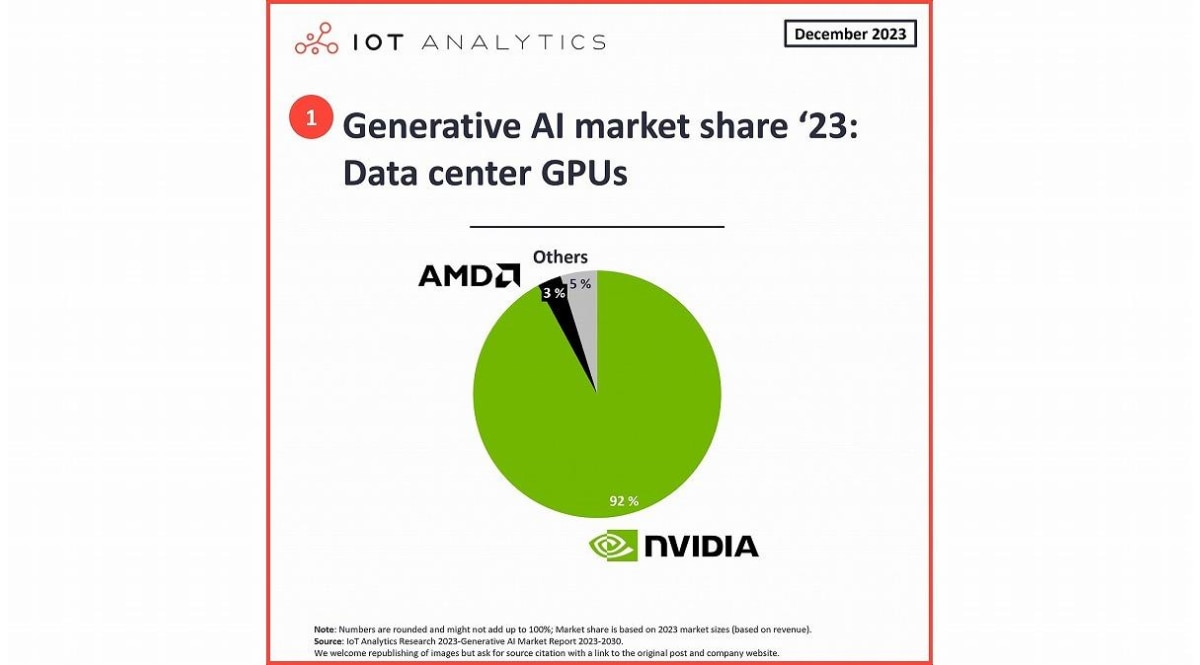

ドイツの市場調査会社IoTアナリティクス社の市場調査レポートによると、NVIDIAはデータセンター向けGPU市場で約9割(92%)ものシェアを占めていると公表。以下の画像を見ても市場の独占は、明白と言えるでしょう。

出典:ビジネスIT

NVIDIA製GPUサーバーが人気の理由は以下の通りです。

- 性能とラインナップの圧倒的な充実

- CUDAエコシステム(ソフトウェア互換性)の強さ

- 実績とサポート体制の充実さ

以上のように、NVIDIAのGPUサーバーが人気なのは「ハードの性能・ソフトのエコシステム・市場実績」の三拍子が揃っているからです。他社も追随していますが、2025年現在でも生成AIやHPC用途ではNVIDIAの独走が続いています。

GPUサーバーを利用するメリット

GPUサーバーを導入すると、従来のCPUサーバーでは得られなかった様々なメリットを享受できます。ここでは代表的なメリットを3つ解説します。

- 演算速度の大幅向上

- 並列処理による効率化が可能

- 専門的な知識や設備が不要

演算速度の大幅向上

1つ目は、計算処理の高速化です。GPUは数千個ものコアを搭載し、同時並行で演算を行うのに長けているため、特定のタスクではCPUより桁違いに高速です。

例えば、NVIDIAのデータセンターGPU「V100」は1枚で100 CPU分の性能を発揮するとも言われ、ディープラーニングの計算では世界で初めて100 TFLOPS(毎秒100兆回の計算)を超えました。

GPUサーバーを使えば、大規模なニューラルネットワークの学習も高速に実施でき、従来数日かかっていた処理を数時間~数十時間程度に短縮できます。 CGレンダリングでも同様で、GPUの並列処理によってリアルタイムに近い速度で映像を生成できます。

要するに、GPUサーバーは演算ボトルネックを解消し、開発・解析のスピードを飛躍的に高めてくれるのです。

並列処理による効率化が可能

GPUの強みである大量コアによる並列処理は、単に速いだけでなく計算処理の効率化にも繋がります。例えば、ディープラーニングでは、大量のデータを一括してミニバッチ処理できますが、GPUなら数百~数千のデータを同時に処理が可能です。

これにより計算資源を余すことなく活用でき、CPUの逐次処理に比べてはるかに高いスループットを実現。また、GPUサーバーでは複数のGPUを並列動作させることも容易です。

サーバー1台に複数枚のGPUを搭載すれば、それらが協調してさらに大規模な並列計算を行えます。最近のGPUはNVLinkやInfiniBandといった高速インターコネクトで接続し、GPU間通信を高速化する技術も発展しています。

そのため、8枚・16枚といった多数GPU構成でも効率よくスケーリングし、直線的に処理性能を引き上げることができます。

専門的な知識や設備が不要

GPUサーバーを自前で構築・運用するとなると高度な知識や設備が必要ですが、外部のGPUサーバーサービスを利用すれば不要になる点もメリットです。例えば、GPUクラウドやレンタルGPUサーバーを使う場合、ハードウェアの選定・調達、設置、冷却、電源確保、ソフトウェア環境構築などの手間をプロバイダー側が引き受けてくれます。

利用者はインターネット経由でリソースを借りるだけで、高度なサーバー管理スキルがなくても最先端のGPU環境をすぐに使い始められます。たとえば、HIGHRESO社のGPUクラウドでは主要なディープラーニングフレームワークがあらかじめ導入済みで、すぐに開発に取りかかれる状態に。

ハード故障時の交換対応やセキュリティパッチ適用などもサービス提供側が実施してくれるため、ユーザー企業は運用管理負荷を大幅に軽減できるのです。

GPUサーバーの失敗しない選び方

GPUサーバーを選定・導入する際には、目的や条件に合った適切なものを選ぶことが重要です。失敗しないためのポイントを3つ紹介します。

- 目的が「学習」か「推論」かを明確にする

- 「GPU以外」にどこまでこだわるか

- 長期的に見るか短期プロジェクトで使い切るか

目的が「学習」か「推論」かを明確にする

まずGPUサーバーを何に使うのかを明確にしましょう。特に機械学習分野では「学習」用途なのか「推論」用途なのかで必要なスペックが変わってきます。

学習は大量データを長時間処理するため、演算性能とVRAM容量の大きい最新ハイエンドGPUやマルチGPU構成がおすすめです。一方、推論は応答速度や同時処理数が重視され、軽量モデルならミドルクラスGPUでも対応可能。大規模モデルでも低精度演算や推論特化型GPUで高速化できます。

目的に合わないGPU構成は効率やコストが無駄になるだけなので、ワークロードに応じて選定しましょう。

「GPU以外」にどこまでこだわるか

GPU性能だけでなく、

- CPU

- RAM

- ストレージ

- ネットワーク

- 電源・冷却

など周辺構成も重要です。

高性能GPUでもCPU性能が低いと前処理が遅れ、メモリ不足はスワップ発生で性能低下を招きます。高速ストレージ(NVMe SSD)や大容量RAMは、データ処理の安定性を支えます。

分散学習や大量リクエスト処理ではネットワーク帯域も必須。さらに複数GPUでは電力・冷却能力の確保も欠かせません。予算配分は用途に影響する部分へ重点投資し、バランスの取れたシステム設計が失敗を防ぎます。

長期的に見るか短期プロジェクトで使い切るか

利用期間により調達方法は変わります。数週間〜数ヶ月の短期利用や検証は購入リスクが高く、クラウドやレンタルで必要時のみ利用するのがおすすめです。年単位の長期利用や常時稼働なら、クラウド従量課金より購入や長期契約レンタルの方がコストメリット大です。

また、需要が時期によって大きく変動する場合はクラウド併用が柔軟。短期に高額投資や長期に割高課金を続けるのは避け、自社の利用頻度・負荷・拡張性を踏まえて総合的に判断することが重要です。

以下の記事では、GPUの選び方について解説していますので、あわせてご覧ください。

関連記事:【チェックリスト付き】GPUの選び方完全ガイド!確認するべき5つのポイントとおすすめモデル

GPUサーバーの導入・利用方法

GPUサーバーを使う方法としては、主に以下3つの方法があります。自社に最適な方法を選択しましょう。

- レンタルサービスを利用する

- 自作する

- クラウドサービスを利用する

レンタルサービスを利用する

GPUサーバーのレンタルは、サービス提供会社が用意した物理GPUサーバーを月額・年額で借りる方式で、ホスティング型専用サーバーのGPU版ともいえます。

最大のメリットは、初期費用を大幅に抑えられる点で、数百万円規模の初期投資が必要な構成でも定額で利用可能です。契約期間中でも比較的スムーズに上位機種への変更や台数追加ができ、故障時の交換や保守サポートも提供されるため運用負担が軽減されます。

一方で長期利用の場合、累計コストが購入より高くなる傾向があり、2〜3年以上使うと割高になるケースも。また、基本は既製スペックの提供で構成の自由度が低く、用途に対して過不足が出る可能性もあります。利用シーンとしては、初期費用を抑えたいスタートアップや短期プロジェクト、ハード陳腐化リスクを避けたい場合に適しています。

自作する

自作とは、GPUサーバーを自前で購入・所有する方法で、パーツを組み立てる完全自作からメーカー製サーバー購入まで含みます。長期利用では月額払いよりコスト効率が高く、減価償却や中古売却といった財務上の柔軟性も確保可能です。

また、構成を自由にカスタマイズでき、必要部分に集中的に投資して最適な性能を引き出せます。ただし、初期費用が数百万〜数千万円規模と高額で、短期利用には不向き。

さらに設置場所や電源・空調設備の確保、障害対応や保守部品管理など運用面の負担が大きく、専門知識と人員体制も必須です。技術進化の速さから数年で型落ちになるリスクもあります。

常時高負荷なサービスや機密データを扱う研究、特殊構成を必要とする実験などではおすすめと言えるでしょう。

クラウドサービスを利用する

GPUクラウドは、AWSやGCP、Azureなどが提供するGPUインスタンスをインターネット経由で利用する方法です。必要なときに必要なだけ使える柔軟性が強みで、数クリックでGPU環境を立ち上げ、不要時には停止して課金を止められます。

物理設置不要で導入が速く、世界中からアクセス可能。インフラ保守もクラウド側が行うため運用負担がなく、SLA保証付きで信頼性も高いです。

しかし、従量課金制のため、長期・常時利用では高額になりがちで、1台を1ヶ月フル稼働させるだけで数十万円以上になることも。カスタマイズ性にも制限があり、データ転送時の通信料やセキュリティ面、レイテンシの課題もあります。

突発的な利用や検証・PoC段階、大規模学習の短期実行などスケーラブルな環境を求める場合に適しています。

GPUサーバーはレンタルと自作どちらが良い?

ここまでレンタル・自作・クラウドの特徴を述べましたが、現実的な選択肢として「レンタル vs 自作(購入)」で迷う方が多いでしょう。では結局のところ、GPUサーバーはレンタルと自作のどちらが良いのでしょうか? 中長期的な視点で両者を比較してみます。

年間のコスト比較シミュレーション

まず1年間利用した場合のコストの一例をシミュレーションしてみます。仮に「GPU:NVIDIA A100(40GB)×1枚相当のサーバー」を必要とすると想定しましょう。

この場合のレンタルと自作の場合は、以下の表を参照ください。

用途 | 料金相場 | 1年間の利用料金 |

|---|---|---|

レンタルの場合 | 20万~25万円前後 | 約276万円 |

自作の場合 | 新品で100~150万円程度 | 約260~310万円+運用手間 |

このシミュレーションからは、1年程度の利用ならレンタルと購入のコスト差はそれほど大きくないことが分かります。むしろレンタルの方が電気代込みでトータルでは安く収まる場合もあります。

一方、2~3年以上使うなら購入の方が累計コストで有利になってくる可能性が高いです。

例えば、上記サーバーを2年間使うとすると、レンタルは約552万円、購入は初期300万円+電気代24万円=約324万円(+故障時の修理費など)となり、大きな差が出てきます。

その他の考慮ポイント

コスト以外の観点でもレンタルと自作にはそれぞれ利点があります。

レンタルのメリット | ・初期費用・資産管理不要でキャッシュフローに優しい ・常に最新GPUを借りられる(途中でサービス乗り換えや機種変更も可能) ・保守切れや故障対応もサービス側任せで楽 ・使い終わったら返却するだけで後腐れがない。技術の陳腐化リスクを回避できる |

|---|---|

自作のメリット | ・長期間の連続利用で総コストを抑えやすい ・自由にマシンをカスタマイズ・増設できる ・自社資産となるため減価償却など会計上のメリットがある ・オンプレミス環境なので機密データを外部に出さずに済む |

総合的に、短期~中期(数ヶ月~1年)ならレンタル、長期(2年以上)なら自作(購入)の方がお得です。

ただし、「設備を置く場所がない」「専門スタッフがいない」場合は無理に自作せずレンタル・クラウドに頼る方が良いでしょう。逆に「常時GPUをフル活用する事業で、社内に設備も人員もある」なら購入した方が長期的な利益は大きいです。

ケースバイケースですが、初めはレンタルで試行→本格展開時に自前サーバー導入という段階的アプローチも賢い方法です。自社の予算状況や技術力、プロジェクトの将来性を踏まえて最適な方を選びましょう。

GPUサーバーをレンタルするなら「HIGHRESO」がおすすめ

GPUサーバーをはじめに導入するなら、レンタルがおすすめです。しかし、どの企業を選べばいいかわからないという方も多いでしょう。

もしGPUサーバーをレンタルする選択をするのであれば、「HIGHRESO(ハイレゾ)」がおすすめです。

クラウドGPUサービス「GPUSOROBAN(ソロバン)」は業界最安級の料金体系。NVIDIAの高性能GPUを1時間あたり50円から利用でき、月額費用も他社と比べ最大50%程度コストを抑えられます。

例えば、A100 40GB搭載サーバーの従量料金は1時間あたり約361円、月額固定でも約22万円とリーズナブルで、個人から企業まで手が出しやすい価格設定です。インスタンスを停止している間は料金が発生しない仕組みで、データ転送量にも課金がないため、小まめに使うユーザーにもコスパが良いのも魅力。

以下のリンクから資料ダウンロードができますので、ぜひチェックしてみてください。