ゼロから分かる!PyTorchのGPU設定と実践レシピ

PyTorchは、柔軟性と使いやすさから多くの開発者や研究者に支持されているディープラーニングフレームワークです。

本記事では、PyTorchでGPUを使うための環境構築から、具体的なコードの書き方、さらにはよくあるエラーの解決策までを網羅的に解説します。

GPU環境を構築しようとするとセットアップの段階から壁にぶつかることも少なくありません。特に、最新のLLMやAIモデルを扱う場合、数百万円単位での投資が必要になります。そこで注目されているのが、セットアップ済みのPyTorch環境がすぐに使えるクラウドGPUサービスです。

ハイレゾのGPUは、1時間50円から使えるエントリーモデルから最新のLLMを活用できるハイエンドモデルまで、お申し込みからすぐに利用できます。

PyTorchとは?

PyTorchとは、Facebook(現Meta)のAI Research labが開発したオープンソースの機械学習ライブラリです。2016年に公開されて以来、その直感的な設計と柔軟性から、研究者や開発者の間で急速に普及し、現在ではTensorFlowと並ぶ主要なディープラーニングフレームワークとなっています。

なぜPyTorchでGPUを使うべきなのか?

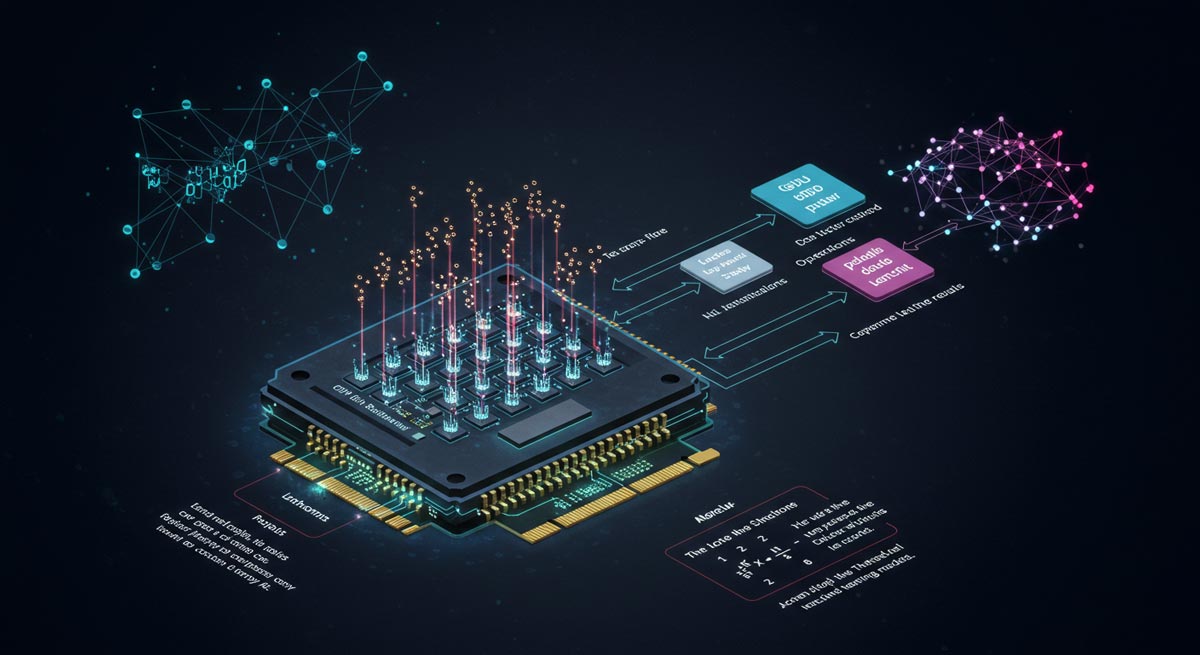

ディープラーニングなどの開発において、PyTorchでGPUを活用することは、計算速度の劇的な向上に直結します。

AI機械学習の訓練や推論では、数百万から数十億ものパラメータを持つモデルに対して、膨大な数の行列演算が繰り返し実行されます。

並列計算を得意とするGPUのユニットは、PyTorchの処理において最も相性が良く効率的に動作しているのです。

高速化によるメリット

高速化によるメリットの具体例は以下の通りです。

1. 訓練時間を最大100倍高速化

- CPU: 数時間~数日 → GPU: 数分~数時間

- 画像認識CNNなど大規模モデルで特に効果的

2. 開発サイクルの劇的な改善

- ハイパーパラメータ調整の試行回数が10倍以上に

- 1日で数十パターンのモデル比較が可能

3. 数千のCUDAコアによる並列処理

- 行列積などの基本演算を同時実行

- ディープラーニング特有の計算に最適化

【ご注意】

・本データは特定条件下での実測値であり、すべての環境下での性能を保証するものではありません。

・測定値には測定誤差が含まれています。

・実際の使用時には、記載値と異なる場合があります。

PyTorchでGPUを使うための環境構築|3つのステップ

PyTorchでGPUを有効にするための環境構築は、主に3つのステップで構成されます。

- NVIDIA製のGPUをシステムに認識させるためのドライバをインストール

- PyTorchがGPUと通信するためのCUDAToolkitを導入

- 導入したCUDAバージョンに対応したGPU版PyTorchをインストール

これらの作業は、Anacondaのような仮想環境下で行うことで、既存のPython環境との干渉を防ぎ、依存関係の管理が簡易化するのがおすすめです。

ステップ1 | NVIDIAドライバをインストールしてGPUを認識させるNVIDIA公式ウェブサイトから適切なグラフィックスドライバをダウンロードし、インストールします。 製品シリーズからOSの種類を選択して、最適な最新バージョンのドライバを見つけます。

のコマンドを実行して、GPUが正しく認識している事を確認します。 |

ステップ2 | CUDA Toolkitの導入方法と対応バージョンの確認NVIDIAドライバを導入したら、次にCUDA Toolkitをインストールします。CUDAは、PyTorchなどのソフトウェアがGPUの並列計算能力を利用するためのプラットフォームです。 利用しようとしているPyTorchのバージョンが、どのバージョンのCUDAに対応しているかを事前に確認します。 PyTorchの公式サイトで対応バージョンを確認した後、NVIDIAのウェブサイトから該当するCUDA Toolkitをダウンロードしてインストールします。 |

ステップ3 | GPU対応版PyTorchのインストールコマンド解説NVIDIAドライバとCUDAToolkitの準備が完了したら、最後にGPUに対応したPyTorch本体をインストールします。PyTorch公式サイトの「GetStarted」ページを利用します。 利用しようとしているPyTorchのバージョンが、どのバージョンのCUDAに対応しているかを事前に確認します。 このページでは、使用しているOS(Windows、Mac、Linux)、パッケージ管理ツール(Conda、Pip)、プログラミング言語(Python)、そしてインストール済みのCUDAバージョンを選択すると、それに合ったインストールコマンドが自動的に生成されます。 例えば、CondaとCUDA11.8を使用する場合、 conda install pytorch torchvision torchaudio pytorch-cuda=11.8 -c pytorch -c nvidiai のようなコマンドが表示されます。 |

PyTorchでGPUが正しく認識されているか確認するコード

環境構築が完了したら、実際にPythonのコードを実行してPyTorchがGPUを正しく認識しているか動作確認を行いましょう。この確認は、本格的な開発に入る前の重要なステップです。

簡単なコードを実行することで、利用可能なGPUの数や各GPUの名前、IDといった詳細な情報を取得できます。

POINT | 01 |

Pytorchが利用可能かどうかを確認

まず、

torch.cuda.is_available()

という関数を実行します。

この戻り値が`True`であれば、PyTorchはGPUを利用できる状態にあります。

次に、

torch.cuda.device_count()

を実行すると、システムに認識されているGPUの数が整数で返されます。

POINT | 02 |

デバイスIDの指定

torch.cuda.get_device_name(0)

を実行してデバイスIDを指定すれば、そのGPUの具体的なモデル名を取得できます。

これらのコードを実行し、期待通りの結果が得られれば、GPU環境の動作確認は完了です。

PyTorchでGPUを指定して計算させる基本的なコードの書き方

PyTorchでGPUを利用した計算を実行するには、コード内でどのデバイスを使用するかを明示的に指定する必要があります。

具体的には、まず計算に利用するデバイスとしてGPUを選択・設定し、その後、学習対象のモデルや入力データをその指定したデバイスに転送します。

この一連の処理を正しく記述することで、意図した通りにGPU上で計算を実行させることが可能です。

このプロセスは、訓練ループの中でデータが供給されるたびに行うのが一般的となっています。

torch.deviceで計算に使うデバイス(CPU/GPU)を指定する方法

- GPUを指定する例: device = torch.device("cuda")

- CPUを指定する例: device = torch.device("cpu")

- GPU利用可否を自動判定する例:

- device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")

- device変数を1つ定義しておくと、モデル・テンソル作成時に統一して指定でき、切り替えが容易

- 使いどころの例:

- モデル転送: model.to(device)

- テンソル転送: tensor = tensor.to(device) または torch.tensor(data, device=device)

- 複数GPUがある場合、特定GPUを選ぶ例: torch.device("cuda:0")(0はGPU番号)

このdeviceオブジェクトを変数として保持しておくことで、コードの他の部分でデバイスを切り替える際に、この変数一箇所を変更するだけで済むため、この方法がおすすめです。

モデルとTensorをGPUメモリに転送する.to(device)の使い方

デバイスの指定後、計算対象であるモデルとテンソルをGPUのメモリ上に転送する必要があります。

この操作には.to()メソッドを使用します。

torch.nn.Moduleを継承して作成したモデルオブジェクトに対してmodel.to(device)を実行すると、モデル内の全てのパラメータが一括で指定デバイスに転送されます。

同様に、入力データであるテンソルもtensor.to(device)のようにして転送します。

例えば、MNISTのような画像データセットをDataLoaderで読み込む場合、訓練ループ内でバッチごとにimage=image.to(device)のように記述するのが一般的です。

Numpy配列は直接転送できないため、一度PyTorchのテンソルに変換してからこの操作を行います。

PyTorchでGPUが使えない?よくある原因と解決策

PyTorchの環境構築を終えていざGPUを使おうとしても、エラーが発生してうまく動作しないことがあります。

ここでは、よくある代表的な原因とその解決策を解説します。

Q. | 「CUDA is not available」エラーが表示される場合の対処法は? |

|---|---|

A. | torch.cuda.is_available()がFalseを返す、あるいは実行時に「CUDAisnotavailable」というエラーメッセージが出る場合、PyTorchがCUDA環境を認識できていないことを示しています。 この主な原因として、

nvidia-smiコマンドを実行してドライバが正常に動作しているかを確認します。 次に、PyTorch公式サイトでGPU対応版のインストールコマンドを再確認し、必要に応じて現在のPyTorchをアンインストールした上で、正しいコマンドで再インストールします。 conda環境の場合は、一度環境を削除して作り直すのも有効です。 |

Q. | CUDAとPyTorchのバージョン不整合を解消する方法は? |

|---|---|

A. | GPU自体は認識されていて、プログラム実行時にCUDA関連のエラーが出る場合、システムにインストールされているCUDA Toolkitのバージョンと、PyTorchがビルド時に想定しているCUDAのバージョンが異なっている可能性があります。 このような場合は、PyTorch公式の互換表を参照して、適切なバージョンの組み合わせを確認しましょう。 |

Tensorflowの実行環境はクラウドGPUが快適!

本記事では、PyTorchでGPUを使い始めるための環境構築、基本的なコーディング、そして一般的なトラブルシューティングについて解説しました。

GPUを用いることで、ディープラーニングの計算を大幅に高速化できる上に、さらに応用的な使い方として、複数のGPUを利用した並列処理があり、これにより大規模なモデルの訓練が可能になります。

GPUSOROBANのようなクラウドサービスを活用すれば、初期投資を抑えつつ手軽にGPU環境をお試しいただけます。

これらの環境構築・運用のベストプラクティス、導入事例、費用対効果の試算をまとめた資料をご用意しています。具体的な活用シナリオや導入ステップを知りたい方は、ぜひ資料をご請求ください。