GPUベンチマークとは?見るべき指標と選定の失敗を防ぐ5つのポイントを解説

業務用のGPUを選定する際、「製品の性能をどう比較すれば良い?」「そもそもベンチマークってなに?」と悩む担当者は少なくありません。 その際に役立つのがGPUベンチマークです。ベンチマークテストのスコアを正しく理解することで、業務やタスクに最適な製品を見つけやすくなります。

本記事では、GPUベンチマークの基礎知識から主要な指標、そして選定で失敗しないための具体的なポイントまでを詳しく解説します。

クラウドGPUで、必要なときに最適なGPUを最短ルートで!

オンプレ導入前にコスト・性能を試算。ベンチマークに基づくプラン選定のコツをまとめた資料を無料でダウンロード!

目次[非表示]

- 1.GPUベンチマークとは?

- 2.GPUのベンチマークの種類

- 3.GPUベンチマークの主要指標

- 3.1.FPS(フレームレート)

- 3.2.TFLOPS(理論性能値)

- 3.3.VRAM容量

- 3.4.消費電力/TDP

- 3.5.メモリ帯域幅

- 4.GPUベンチマークを測定できるおすすめソフト

- 4.1.①Cinebench

- 4.2.②Geekbench 6

- 4.3.③CrystalDiskMark

- 4.4.④Geekbench AI

- 4.5.⑤3DMark

- 5.GPUの選定失敗を防ぐ5つのポイント

- 5.1.まず「自社の仕事」を分析する

- 5.2.ベンチマークは条件を揃えて比較する

- 5.3.導入前にPoCを実施する

- 5.4.コスト・電力効率・運用環境も合わせて考慮する

- 5.5.将来の拡張性とサポート期間を確認する

- 6.GPUベンチマークの相談は「HIGHRESO」まで

GPUベンチマークとは?

GPUベンチマークとは、GPUの性能を客観的な数値で評価するための指標や、その性能を測定するテストそのものを指します。

専用のソフトウェアを用いて特定の処理を実行させ、その処理速度や安定性をスコア化することで、異なるGPUの性能を公平に比較できます。

このベンチマークテストを通じて、カタログスペックだけでは判断しきれない実際のパフォーマンスを把握することが可能になります。

カタログスペックとベンチマークの違い

ベンチマークと混同されがちなのが、カタログスペックです。ここでは、2つの違いについて表でまとめています。

項目 | カタログスペック | ベンチマーク |

|---|---|---|

定義 | 製品メーカーが公表する仕様値。CPUクロック数、GPUメモリ容量などの「理論上の性能」 | 実際のソフトウェアやツールで測定した「体感に近い性能」 |

情報源 | メーカー公式の製品仕様表 | 独立した評価機関・メディア・ユーザーによるテスト結果 |

特徴 | 客観的で数値化しやすいが、実運用での快適さとは一致しない場合がある | 実際の使用シーンを想定しているため、体感性能や比較に役立つ |

注意点 | 数字が大きい=速いとは限らない | テスト条件により結果が変動するので複数の指標を見る必要がある |

カタログスペックは製品の基本性能を理解するために有効ですが、あくまで「理論値」や「条件付きの最大性能」が中心です。一方、ベンチマークは実際のアプリケーションや負荷をかけて測定した結果なので、実運用における快適さや処理能力を知る手がかりになります。

そのため、製品を比較・選定するときには、カタログスペックで仕様を確認しつつ、ベンチマークで実力を検証するという組み合わせが良いでしょう。

GPUのベンチマークの種類

GPUの性能を測るベンチマークには、大きく分けて2つの種類が存在します。

- 汎用型ベンチマーク

- 特化型ベンチマーク

汎用型ベンチマーク

汎用型ベンチマークは、特定の用途に限定せず、PC全体の総合的なパフォーマンスを測定するために設計されています。

一般的な事務作業から動画再生、Webブラウジング、比較的負荷の高い3Dゲームプレイまで、幅広いシナリオを想定したテスト項目が含まれているのが特徴です。

代表的なソフトには「3DMark」や「Geekbench」などがあり、異なるメーカーや世代のGPUを横断的に比較する際の共通の物差しとして利用されます。

手軽に総合力を測れる反面、AIの学習や科学技術計算といった極めて専門的な作業における性能を正確に評価するには、情報が不十分な場合もあります。

特化型ベンチマーク

特化型ベンチマークは、3DCGのレンダリング、CAD設計、AIの機械学習、科学技術計算といった特定の専門業務に焦点を当ててGPUの性能を測定します。

例えば、レンダリング性能を測る「Cinebench」や、AI処理能力を評価する「GeekbenchAI」などがこれに該当します。

このタイプのベンチマークを利用する利点は、自社の主要業務におけるパフォーマンスを直接的に評価できる点です。

汎用的なスコアが高くても、特定の業務では性能が伸びないケースがあるため、専門用途でのGPU選定においては極めて重要な指標となります。

ただし、その評価はあくまで特定の分野に限られるため、他の用途での性能を把握することはできません。

GPUベンチマークの主要指標

GPUのベンチマーク結果を正しく解釈するためには、スコアを構成する主要な指標を理解することが必要です。理解するべき指標は主に5つです。

- FPS(フレームレート)

- TFLOPS(理論性能値)

- VRAM容量

- 消費電力 / TDP

- メモリ帯域幅

POINT | 01 |

FPS(フレームレート)

FPS(Frames Per Second)は、1秒間にGPUが画面に描画できる静止画(フレーム)の枚数を示す指標です。

この数値が高いほど映像は滑らかに表示され、低いとカクカクとした動きに見えます。

特に3Dゲームや高画質な動画編集、VRコンテンツ、リアルタイムでの建築ビジュアライゼーションといった分野では、快適な操作感や没入感に直結するため、非常に重要な性能指標となります。

POINT | 02 |

TFLOPS(理論性能値)

TFLOPS(テラフロップス)は、GPUが1秒間に実行できる浮動小数点演算の回数を1兆回単位で示した理論性能値です。

この数値は、GPUの純粋な計算能力を示す指標であり、特にAIの深層学習やビッグデータ解析、物理シミュレーションといった、膨大な量の並列計算を必要とする科学技術計算の分野で重要視されます。

TFLOPSの数値が高いほど、複雑な計算を高速に処理できるポテンシャルを持っていることを意味します。

POINT | 03 |

VRAM容量

VRAM(Video RAM)は、GPUが画像や映像データを処理するために使用する専用の高速メモリです。 VRAM容量が大きいほど、高解像度のテクスチャや複雑な3Dモデル、大規模なAIの学習データといった、多くの情報を一時的に保持できます。

例えば、4Kや8Kといった高解像度での動画編集や、多数のデータを扱うオンラインのwebサービス開発では、十分なVRAM容量が不可欠です。

POINT | 04 |

消費電力/TDP

GPUの消費電力、目安となるTDP(Thermal Design Power/熱設計電力)は、性能だけでなく運用面で重要な指標です。 TDPはGPUが最大負荷時に発する熱量を示し、大きいほど多くの電力を消費し、高い冷却性能を必要とします。

GPUを選定する際は、PCに搭載されている電源ユニットの容量がTDPを十分に賄えるか、またPCケース内のエアフローがGPUの発熱を適切に排熱できるかを確認する必要があります。

POINT | 05 |

メモリ帯域幅

メモリ帯域幅は、GPUのプロセッサコアとVRAMの間で、1秒間にどれだけのデータを転送できるかを示す値です。 GPUの計算能力がいくら高くても、このデータ転送速度が遅いと、プロセッサが処理すべきデータを待つ状態、いわゆるボトルネックが発生し、本来の性能を発揮できなくなります。

高解像度でのゲーミングや大規模なデータセットを扱うAI開発においては、広いメモリ帯域幅は不可欠になります。

GPUベンチマークを測定できるおすすめソフト

GPUの性能を実際に測定するには、専用のベンチマークソフトが必要です。ソフトには、無料で手軽に試せるものから、より詳細な分析が可能な有料のものまで様々です。

ここでは、GPUベンチマークに使用する主要ソフトを紹介します。

- Cinebench

- Geekbench 6

- CrystalDiskMark

- Geekbench AI

- 3DMark

①Cinebench

(出典:maxon.net)

Cinebenchは、プロ向けの3DCG制作ソフト「Cinema4D」を開発するMAXON社が提供している、無料のベンチマークソフトです。

このソフトは、主にCPUの3Dレンダリング性能を測定するために広く利用されており、CPUのマルチコア性能とシングルコア性能を個別にスコア化できます。

CG画像の生成という実践的な処理を行うため、特に3DCGクリエイターや映像制作者がCPU性能を比較する際の定番となっています。

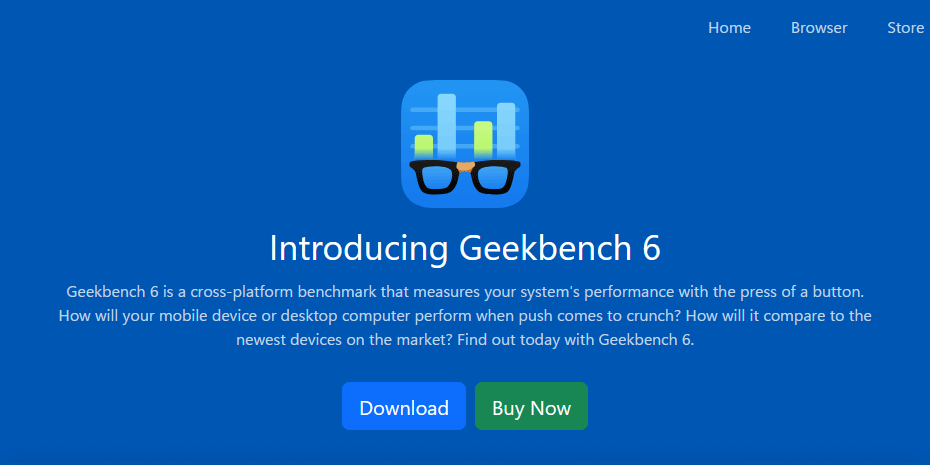

②Geekbench 6

(出典:geekbench.com)

Geekbench6は、PCからスマートフォンまで、多様なデバイスの性能を測定できるクロスプラットフォーム対応のベンチマークソフトです。

CPUのシングルコア性能とマルチコア性能を測定するテストに加えて、「ComputeBenchmark」という項目でGPUの演算性能を評価できます。

様々なOSで動作するため、異なるプラットフォームのデバイス間でパフォーマンスを比較したい場合に有用なツールです。

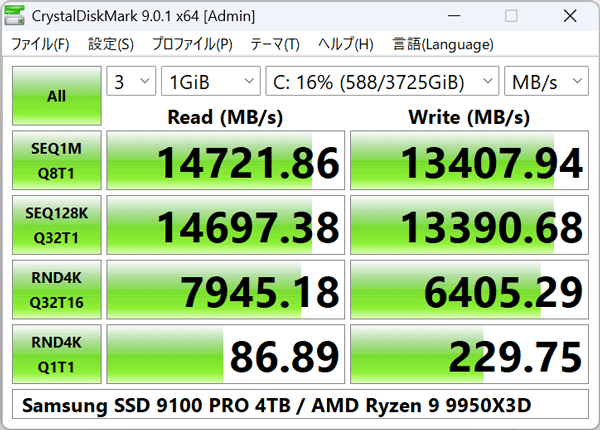

③CrystalDiskMark

(出典:crystalmark.info)

CrystalDiskMarkは、SSDやHDDといったストレージのデータ読み書き速度を測定するためのツールです。

GPUの性能を直接評価するものではありませんが、PC全体のパフォーマンスを考える上で重要な役割を担います。

例えば、大容量の動画ファイルを編集したり、巨大な3Dモデルデータを読み込んだりする作業では、ストレージの速度がボトルネックとなり、GPUが高性能でも快適に作業できない場合があります。

GPUの性能を最大限に活かすには、システム全体のバランスが重要であり、ストレージ性能のチェックも欠かせない要素の一つです。

④Geekbench AI

(出典:geekbench.com)

Geekbench AIは、AIや機械学習のワークロードに特化して設計されたベンチマークツールです。

画像分類や物体検出、自然言語処理といった、実際のAIアプリケーションで利用されるタスクを実行し、デバイスの推論性能を測定します。

AI開発者や、業務でAIを活用したソフトウェアを多用するユーザーが、特定のハードウェアでどの程度のAI処理性能が期待できるかを客観的に評価するために用いられます。

⑤3DMark

(出典:3dmark.com)

3DMarkは、3Dグラフィックス性能を測定するためのベンチマークソフトとして利用されています。

特にゲーミング性能の指標として定番であり、最新のグラフィックス技術に対応した様々なテストシナリオが用意されています。

ゲーム以外にも、3DCG制作やビジュアライゼーションなど、リアルタイム描画性能が求められる業務においても重要な指標となります。

GPUの選定失敗を防ぐ5つのポイント

GPUのベンチマークスコアは性能比較の重要な指標ですが、その数値だけを見て製品を決定すると、実際の業務内容に合わず失敗につながることがあります。 コストや運用環境、将来性といった多角的な視点を持つことが、最適なGPU選定には不可欠です。

ここでは、そのような選定の失敗を防ぐために押さえておくべき5つの具体的なポイントを解説します。

- まず「自社の仕事」を分析する

- ベンチマークは条件を揃えて比較する

- 導入前にPoCを実施する

- コスト・電力効率・運用環境も合わせて考慮する

- 将来の拡張性とサポート期間を確認する

POINT | 01 |

まず「自社の仕事」を分析する

最適なGPUを選ぶためには、自社がGPUをどのような業務に利用するのかを具体的に分析することです。

例えば、3DCGのレンダリングが主業務であれば、純粋な計算能力を示すスコアやVRAM容量が重要になります。

一方で、AIの機械学習を行うのであれば、TFLOPSやNVIDIA製GPUのTensorCoreのようなAI処理専用の機能が性能を大きく左右します。

また、使用する主要なアプリケーションが特定のGPUメーカーの技術(例えば、CUDA)に最適化されている場合、そのメーカーの製品を選ぶことが最も効率的です。

POINT | 02 |

ベンチマークは条件を揃えて比較する

異なるGPUのベンチマークスコアを比較する際は、測定条件を可能な限り揃えることが条件です。

同じGPUでも、テスト時の解像度や画質設定、使用するベンチマークソフトのバージョンが異なれば、スコアは変動します。

また、CPUやメモリ、ストレージといったGPU以外のPCパーツ構成も結果に影響を与えるため、理想的には同一のテスト環境で比較されたデータを用いるのがおすすめです

条件が異なると、性能の優劣を正しく判断できず、誤った選定につながる可能性があります。

POINT | 03 |

導入前にPoCを実施する

ベンチマークスコアはあくまで一般的な指標であり、自社が使用する特定のソフトウェアやデータで同じ性能が発揮されるとは限りません。

そのため、特に高価なGPUを本格的に導入する前には、PoC(Proof of Concept / 概念実証)として、実際の業務環境でテスト運用を行うことをおすすめします。

具体的には、導入候補のGPUを搭載した機材で、普段使っているアプリケーションとデータを用いて一連の作業を行い、パフォーマンスや安定性に問題がないかを確認します。

POINT | 04 |

コスト・電力効率・運用環境も合わせて考慮する

GPU選定では、本体の購入価格という初期コストだけでなく、運用にかかるトータルコストを考慮することが重要です。

高性能なGPUは消費電力が大きい傾向にあり、電気代というランニングコストに直結します。消費電力が大きいと発熱量も増えるため、強力な冷却装置や、場合によってはオフィスの空調設備の増強が必要になることもあります。

さらに、搭載するPCの電源ユニットがGPUの要求する電力を供給できるか、PCケースのサイズに収まるかといった物理的な制約も確認が必要です。

POINT | 05 |

将来の拡張性とサポート期間を確認する

GPUを導入する際は、現在の業務要件を満たすだけでなく、将来的な拡張性も考慮に入れて見通しを立てます。 数年後に業務内容が高度化したり、扱うデータ量が大きくなったりした場合にも対応できるような、ある程度性能に余裕を持ったモデルを選定しましょう。

コンシューマ向け製品よりもプロフェッショナル向け製品の方が、業務アプリケーションに最適化された安定性の高いドライバが提供され、サポート期間も長い傾向があります。

GPUベンチマークの相談は「HIGHRESO」まで

物理的なGPUを購入するとなると、一度買ったら簡単に交換はできませんし、高価な投資になります。カタログスペックとにらめっこし、様々なベンチマーク結果を比較検討しても、実際に自分の環境で動かしてみたら「思ったより性能が出ない」なんてことも…

これは、ドライバの相性や、特定のアプリケーションへの最適化具合など、スペック表だけでは見えない要素がたくさんあるからです。

物理的なGPUを購入するとなると、一度買ったら簡単に交換はできませんし、高価な投資になってしまいます。オンプレ導入前に、クラウドで候補GPUを横並び比較、ワークロード別の最適構成とコスト/性能をこちらの資料でチェックしてみて下さい。