【初心者必見】GPUとは?おすすめモデルとタイプ別に適した選び方まで徹底解説

「GPUってなに?」「グラボを買いたいけど、どのモデルを選べばいいのか分からない」と悩む人は多いでしょう。最近では、PCゲームや動画編集、AI開発や3DCG制作など、あらゆる分野でGPU(グラボ)の重要性が高まっています。

しかし、NVIDIA・AMDなどメーカーも多く、性能や価格帯、用途によって選び方が異なるため、初心者が一人で判断するのは簡単ではありません。

そこで本記事では、GPUの基本的な仕組みから注目される理由、目的別におすすめモデルを徹底解説します。GPUの基礎知識から選び方まで網羅できる記事となっていますので、最後までご覧ください。

「GPUが高すぎて購入ができない」「そもそもGPUの性能を見ても自分に最適なものがわからない」という方は、GPUSOROBANへご相談ください。

GPUSOROBANでは、業界最安級かつ高性能GPUをクラウド版で提供。他社GPUクラウドと比較しても、設定項目が少ないため、初心者でも契約後すぐにご使用いただけます。

以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。

GPUとは?注目される理由と特徴を解説

GPUとは、コンピュータの中で映像や画像の処理を専門に担当する装置のことを指します。もともとはゲームや動画編集などで、高画質なグラフィックをスムーズに描くために使われてきました。

たとえば、キャラクターの影や光の反射、背景の立体感などをリアルに表現するのは、このGPUによるものです。しかし最近では、「AI(人工知能)」や「3D設計」「データ分析」など、大量の計算を短時間でこなす処理にも活用されています。

これは、GPUが同時に多くの計算を並列で行える構造を持っているためです。CPUが一つの作業を順番に処理する「司令塔」だとすれば、GPUはたくさんの作業員が一斉に作業する「チームリーダー」のような存在です。

GPUとCPUの違いは得意分野

初心者が混同しやすいのが、GPUとCPUの違いです。

GPUとCPUの違いを一言で言うと、「得意な仕事の種類が違う」ということです。どちらもコンピュータの頭脳のような役割を持ちますが、動き方や得意分野が異なります。

CPUは、コンピュータ全体の司令塔です。文章作成、メール、表計算、インターネットの閲覧など、日常的なあらゆる処理を順番にこなします。1つひとつの処理を丁寧に行うのが得意で、まさに「マルチタスクを管理する頭脳」といえる存在です。

一方GPUは、同じ作業を一度に大量にこなすことが得意です。たとえば、3Dゲームの映像やAIの学習データのように、膨大な数の計算を一斉に行う必要がある処理で真価を発揮します。イメージとしては、CPUが1人の優秀な職人だとすれば、GPUは何百人もの作業員が同時に働く工場チームのようなものです。

つまり、

CPU:幅広く、順番に処理するのが得意

GPU:同じ作業を高速に、同時に処理するのが得意

と言うことです。

この役割の違いによって、私たちのパソコンやスマートフォンは、効率よくさまざまな作業をこなせるようになっているのです。

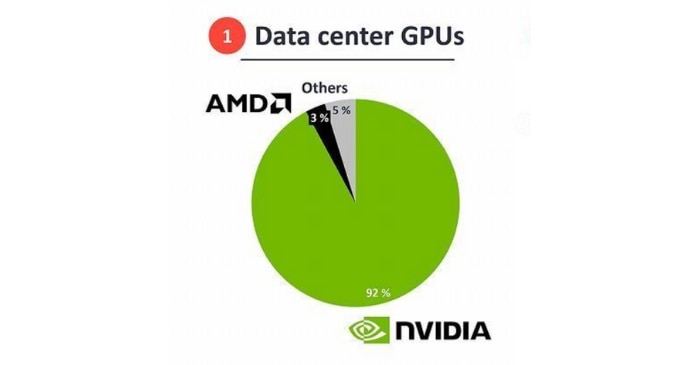

GPUのメーカー市場規模

GPUを選択・理解する上で知ってきたいのが、GPUのメーカーの市場規模です。結論から言うと、GPUメーカーにおける市場規模は、NVIDIAの一強です。

出典:ビジネス+IT

もちろん、AMDやOthersも高性能なGPUを発売しているメーカーです。しかし、NVIDIAが一強状態となっている理由には、ソフトウェアエコシステム全体を構築することで、競合他社が追いつけないポジションを確立していることです。

さまざまな要因が複雑に絡み合ってはいますが、一番大きな要因と言えるでしょう。NVIDIAの魅力について詳しく知りたい方は以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

GPUの価格相場

現在のGPUは、

- 一般向けモデル(ミドルレンジ):10万円前後

- ハイエンドモデルでは20万円以上

が主流です。一時的な値下がりはあっても、全体的には「高止まり」が続いています。

現在の目安については以下の表をご覧ください。

モデル/クラス | 平均価格(税込) | 特徴 |

|---|---|---|

ミドルレンジ(RTX 5070相当) | 約10万円前後 | ゲーム、動画編集、AI入門に最適。以前のハイエンド並みの性能 |

ハイエンド(RTX 5080相当) | 約20〜22万円 | AI開発や4K以上の映像編集、プロゲーマー向け |

つまり、10万円台のモデルでも十分に高性能になっており、一般ユーザーならミドルレンジで多くの作業を快適にこなせます。一方で、AIやプロ用途では、さらに上位のGPUが必要になるケースもあります。

GPUは今後価格が高騰するのか

GPUは今後も価格が高騰すると予想されています。先述した通り、一時的な値下がりはあるものの以下の要因によって高くなるでしょう。

- 半導体需要の増加

- 世界的な半導体不足

- 円安の影響

- 技術進化によるコスト増

このように、需要の増加と製造コストの上昇が重なって、価格が高止まりしているのです。もちろん、価格が下がった時にGPUを購入するのは賢い選択ではあります。

ただ、いつ値下がりがするのか動向が掴めない昨今において、初心者が最適なタイミングで判断するのは難しいのが実情です。安く購入するだけでなく、安く利用する方法については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

GPUでできること・活用方法

では、実際GPUでは何ができるのか、活用方法などを詳しく解説します。主にできる活用方法は以下の4つです。

- AI(ディープラーニング)でより詳細な検索

- 高画質なパソコンゲームでリアルな体感

- 動画編集・画像生成で高クオリティを実現

- VRや3Dで最先端を楽しむ

活用方法 | 01 |

AI(ディープラーニング)でより詳細な検索

GPUができる1つがAIでより詳細な検索ができることです。AIの中でも「ディープラーニング(深層学習)」という技術では、膨大なデータをもとにコンピュータが学習を行います。

たとえば、顔認識や音声認識、画像検索などはその代表例です。これらの処理では、何百万枚もの画像を何度も分析してパターンを見つける必要があるため、計算量が多くなります。

そこでGPUは、一度にたくさんの計算を並行して行えるため、AIの学習速度を飛躍的に高めることができます。つまり、GPUがあることで、AIはより正確で高速な判断ができるようになるのです。

活用方法 | 02 |

高画質なパソコンゲームでリアルな体感

GPUの代表的な活用分野といえば、ゲームです。近年のPCゲームは、キャラクターの毛並みや肌の質感、光や影の表現などリアルさを追求しています。これを実現しているのがGPUです。

高性能GPUを搭載すれば、4Kや8Kといった高解像度の映像でも滑らかに動かせるようになります。また、最新の「レイトレーシング」技術を使うと、光の反射や屈折を物理的に再現できます。

さらに、GPUが強力だとフレームレートも安定し、動作がカクつかない快適なプレイが可能に。つまりGPUは、ゲームの「美しさ」と「快適さ」の両方を支える重要な存在なのです。

活用方法 | 03 |

動画編集・画像生成で高クオリティを実現

動画編集や画像生成の分野でも、GPUの性能が作品のクオリティや制作スピードを左右します。

動画編集ソフトでは、カット・トランジション・カラー調整・エフェクト追加といった処理が発生しますが、CPUだけだと書き出しに時間がかかります。GPUがあれば、処理を並列で一気に進められるため、数時間かかっていた作業を数十分に短縮できることも。

また、最近話題の画像生成AIや動画生成AIもGPUの並列計算で動いています。ユーザーがテキストを入力すると、GPUが大量の演算を行い、わずか数秒で高解像度の画像を作り出すのです。

活用方法 | 04 |

VRや3Dで最先端を楽しむ

VRや3Dコンテンツの世界でも、GPUは欠かせません。たとえば、VRヘッドセットを装着してバーチャル空間を歩いたり、3D設計ソフトでリアルなモデリングをしたりする際には、毎秒60回以上の高速描画が求められます。

GPUは、こうしたリアルタイム処理を得意としており、現実と錯覚するほどスムーズな映像を表示できます。建築や製造分野では、3Dモデルをリアルタイムで確認する「VR設計」や「デジタルツイン」の技術にもGPUが活用されています。

これにより、設計ミスの削減や試作コストの削減が可能になります。GPUは、ゲームやエンタメだけでなく、最先端のものづくりや体験設計を支えるテクノロジーの核ともいえます。

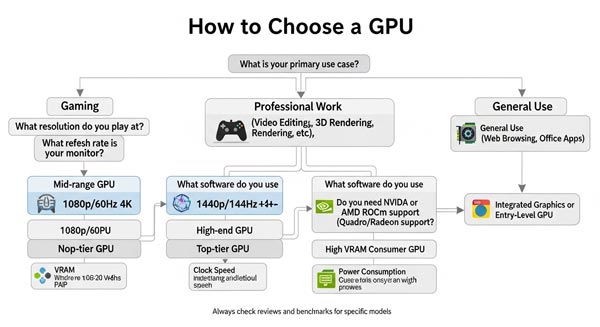

【タイプ別】自分に適したGPUの選び方

GPUは主に3つのタイプに分かれており、自分に適したGPUを選ぶ必要があります。ここでは以下3つの点に着目しながら解説します。

- 最強コスパで高画質プレイゲーム向け

- 圧倒的な速さでプロ仕様クリエイター向き

- 手頃な値段で高性能を実現する初心者向き

最強コスパで高画質プレイゲーム向け

まずはゲーム用途におけるGPUの選び方です。最新の3Dゲームを高画質設定で快適にプレイしたい人には、ミドルハイクラスのGPUがおすすめです。

近年のGPUは性能が向上しており、10万円前後のモデルでも、

- WQHD(2560×1440)解像度で100fps以上

- 4K画質でも60fps前後

を安定して出せるようになりました。

特に「RTX 4070」や「RX 7800 XT」クラスのGPUは、レイトレーシングやDLSSなどの最新技術に対応しつつ、消費電力や発熱も抑えられているため、静音性とパフォーマンスのバランスが抜群です。高価なハイエンドGPUを選ばなくても、高画質で没入感のある映像を楽しめるため、コストを抑えることもできます。

圧倒的な速さでプロ仕様クリエイター向き

動画編集や3Dモデリング、AI画像生成などのプロフェッショナル作業を行う人には、ハイエンドGPUが良いでしょう。これらの作業では膨大な計算処理が必要であり、GPUの性能によって作業時間が何倍も変わります。

たとえば、

- 4Kや8K動画のレンダリング

- 3Dアニメーションのリアルタイムプレビュー

- Stable DiffusionなどのAI生成タスク

では、VRAM(ビデオメモリ)が16GB以上あるGPUが理想的です。

高性能GPUはCUDAやOptiXなどのアクセラレーション機能を利用して、Premiere ProやBlenderなどのクリエイティブソフトで処理を高速化します。また、発熱やノイズを抑える冷却性能も重要で、長時間のレンダリングでも安定して動作する点がプロ向けGPUの強みです。

制作効率を高めたいクリエイターにとって、ハイエンドGPUは時間と品質を両立するものと言えるでしょう。

手頃な値段で高性能を実現する初心者向き

「初めて自作PCを組みたい」「フルHD画質で快適にゲームや動画編集をしたい」という人には、エントリー〜ミドルレンジのGPUが最適です。

代表的なのは「RTX 4060」「RX 7600」などで、価格帯はおおむね10万円前後と手が届きやすく、フルHDでのゲームプレイなら多くのタイトルを中〜高設定で100fps前後で動かすことができます。

また、動画視聴や軽い画像編集もスムーズにこなせるため、趣味や学習目的にも使用できます。最近のモデルは消費電力が低く、小型ケースでも扱いやすい点が魅力です。

補助電源が少なくて済むため、初心者でも設置が簡単でトラブルが少なく、価格に対して満足度が高い構成が組めます。コスパを重視しながらも、快適なPC体験を得たい入門者には最もバランスの良いGPUです。

GPUの選び方について詳しく知りたい方は以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

GPUのおすすめメーカーと商品特徴

先述した通り、GPUの市場メーカーはNVIDIAが一強です。しかし、メーカーによって特徴があるためそれぞれの特徴を見て、自分に適したメーカーを選択しましょう。

- NVDIAのGeforceシリーズ

- AMDのRadeonシリーズ

- IntelのArcシリーズ

NVDIAのGeForceシリーズ

(出典:nvidia.com)

NVIDIAのGeForceシリーズは、世界のディスクリートGPU市場において圧倒的なシェアを誇る業界トップブランドです。RTX 5000シリーズでは、高速なGDDR7メモリを採用し従来世代から性能向上を実現。

特にAI技術を活用した超解像度技術「DLSS 4」が特徴で、マルチフレーム生成機能により1枚のレンダリングフレームから最大3枚の追加フレームを生成し、フレームレートを最大8倍に向上させることが可能です。

また、第5世代Tensorコアと第4世代RTコアを搭載することでAI処理能力とレイトレーシング性能が向上しており、ゲームだけでなくAI画像生成やプロフェッショナルな動画編集にも最適化されています。CUDA開発環境の充実により、AI・機械学習分野でも事実上の業界標準として高いシェアを維持しており、開発者コミュニティが活発な点も強みです。

AMDのRadeonシリーズ

(出典:amd.com)

AMDのRadeonシリーズは、優れた価格性能比で知られるGPUブランドであり、特にゲーム用途において高い評価を得ています。2025年に登場した最新のRX9000シリーズは、RDNA 4アーキテクチャを採用し、前世代RDNA 3と比較して演算ユニットあたりのゲーミング性能が最大40%向上しました。

第3世代レイトレーシングアクセラレータにより演算ユニットあたりのレイトレーシング性能が2倍以上に向上し、リアルなライティングやシャドウ表現が可能になっています。また、第2世代AIアクセラレータを搭載し、FP8などの新データ型に対応したことでAI推論性能が向上し、RDNA 3比で演算ユニットあたりのスループットが最大8倍に達します。

超解像技術「FSR 4」はAIを活用したアップスケーリングを実現し、既にFSR 3.1対応のゲームならアップグレードで対応可能という互換性の高さも魅力です。

IntelのArcシリーズ

(出典:intel.com)

IntelのArcシリーズは、2022年に登場した新興GPUブランドで、最新のB500シリーズはXe2アーキテクチャを採用し、前世代Arc Aシリーズ比でコアあたりのパフォーマンスが70%向上、消費電力あたりの性能が50%向上するという進化を遂げています。

価格性能比を重視した設計が特徴で、Arc B580は249ドルという手頃な価格帯でクラス最高のパフォーマンスを実現し、ミドルレンジ市場で高い競争力を発揮します。

また、512基のXMXユニットを搭載したArc A770は、RTX 3060の112基のTensorコアを上回るAI処理能力を持ち、クリエイティブ用途やAI開発にも適しています。

Intel Deep Link技術により統合グラフィックスとGPUを連携させてタスク処理を最適化・高速化できる点や、2つのマルチフォーマット・トランスコーダーを搭載し動画エンコード速度が最大81%向上する点も、クリエイター向けのメリットです。

GPUの活用事例

GPUは、AI・データ解析・映像処理など計算負荷の高い領域で、成果を左右する“加速装置”です。画像生成モデルの品質向上と学習サイクル短縮、創薬のシミュレーション高速化、クラウドでの柔軟なスケールによるサービス安定運用まで、各業界で競争力を生む実用事例が急増しています。

ここからは、具体例とともにわかりやすく紹介します。

A社:画像生成AI分野でのモデルトレーニング

画像生成AIのモデルのトレーニングには、何十万、何百万枚もの画像とテキストのペアをAIに見せ、その関係性を覚えさせるという途方もない計算力が必要です。

GPUを強化することによって質の高いAIコンテンツが提供できるようになります。

- 画像ブランドモデルの確立:GPUリソースを使って、理想とする「芸術的」「美的」な画風になるよう、何度も何度もモデルの再学習と微調整を繰り返します。これにより、他のAIにはない独特の品質と世界観を生み出すことに成功しました。この独自のブランドイメージが、業界において新たな価値を生み出しました。

- 高解像度・大規模データ対応:メモリと並列性能で高解像度画像・多条件学習が可能になり、構図安定性・テキスト整合性・スタイル再現性が向上しました。

- GPU強化:学習・推論の高速化とコスト最適化が、高頻度な品質改善サイクルを実現し、UX向上を通じて有料サブスク拡大と黒字化を達成しました。

B社:製薬研究にAIを用いてデータを解析

製薬・創薬の世界は、一つの薬が世に出るまでに10年以上の歳月と数百億円以上のコストがかかると言われる、非常に過酷な分野です。

この「時間」と「コスト」という巨大な壁を打ち破る鍵として、AIを使った創薬開発と、そのAIを動かすための強力なGPUが注目されています。

以下に、その事例を紹介します。

- 創薬探索のスケールとスピードの革命:人間では到底不可能な週に数百万件という規模の実験と解析を並行して行うことで、従来の方法では見つけられなかったような病気と薬の候補の新たな組み合わせを次々と発見しています。これは、まさしくGPUによる並列計算能力が可能にした革命です。

- 高難度な研究開発への挑戦:電子顕微鏡で撮影されたタンパク質の3D構造解析など、膨大な計算量を必要とする最先端の研究にもGPUが活用されています。

- 研究開発の「成功確率」を向上させる:人間では気づけないようなデータのパターンをAIが見つけ出し、新たな創薬ターゲットや候補化合物を発見しました。

C社:日本語生成AIサービスのスタートアップ

日本語に特化したチャットボットサービスを展開しているスタートアップC社は、必要な時に必要なだけGPUリソース借りて利用しています。

以下にGPUによって得られた主なメリットを紹介します。

- 開発の俊敏性:「追加モデルの学習を始めたい」と思ったら、GPUSOROBANからすぐに必要数のGPUを確保して、数週間で学習を完了させることができました。もし自社でサーバーを保有していたら、購入・設置だけで数ヶ月かかってしまいます。このスピード感が、変化の速いAI業界でアドバンテージを得られたポイントでした。

- 最先端ハードへのタッチ:NVIDIAが新しいGPUを発表すると、GPUSOROBANのようなクラウド大手はすぐにそれを導入します。GPUSOROBANを使うことで、常に世界最先端のハードウェアで研究開発ができるというメリットがあります。

- 安定したフロー:物理的な資産を持たずにクラウドGPUを戦略的に使いこなすことで、開発スピードとサービスの安定性を両立させ、ビジネスが安定しています。

まとめ

GPUの強化は、画像生成AI、創薬、日本語生成AIの分野で品質向上、開発スピードの加速、安定運用を同時に実現する成長エンジンとなります。高解像度対応や並列計算により、独自のブランド品質を確立し、創薬探索の規模を拡大し、LLM学習の俊敏性を大きく引き上げます。

さらにクラウドGPUを活用して最新ハードを即時に使える体制を整えることで、コストを最適化し、継続的な品質改善サイクルを回して収益化と競争優位を確立できます。

おすすめのGPUやメーカー別の特徴を理解したところで、どの製品を選べばいいかわからないと言う方も多いでしょう。そこでGPUSOROBAN自社独自の資料を用意しました。

この資料では、2025年最新のおすすめGPUのスペック・価格・用途などをまとめています。以下のリンクからどなたでもダウンロードできますので、ぜひチェックしてGPU選びの参考にしてください。