【画像付き】GPUレンダリングとは?設定方法から操作方法までを解説!

「3Dソフトで作業していると動作が重くて困る」「レンダリングに何時間もかかって作業が止まってしまう」と感じたことがある方もいるのではないでしょうか。

そんな悩みを解消してくれるのが「GPUレンダリング」です。GPUレンダリングとは、映像や3Dモデルを描画する際に、グラフィックボードの処理能力を使って高速化する技術のこと。

CPUだけで行う場合と比べて、複雑な光の反射や質感の再現を短時間で処理でき、制作スピードを大幅に向上させられます。

そこで本記事では、

- GPUレンダリングの基本的な仕組み

- 実際の設定手順や操作方法

- レンダリングをスムーズに実施する3つのポイント

を解説します。初心者でもすぐに試せる実践的な内容なので、効率よく美しい映像を作りたい方はぜひ参考にしてください。

「GPUレンダリングを試してみたいけれど、パソコンの性能が足りず作業が止まってしまう」「もっとスムーズにレンダリングを行いたい」と感じている方も多いでしょう。

そんな悩みを解決できるのが、クラウドGPUサービス「HIGHRESO」です。自分のPCに高価なGPUを搭載しなくても、クラウド上で最新のGPU環境を利用でき、BlenderやMayaなどの3Dソフトでも高速レンダリングを実現できます。

以下のリンクからお問い合わせが可能ですので、ぜひチェックしてみてください。

👉 [お問い合わせはこちらから]

GPUレンダリングとは?

GPUレンダリングとは、コンピュータの中で「画像を作る処理(レンダリング)」を、グラフィックス専用プロセッサである GPUに任せて高速化する方式です。

通常は CPU が多くの処理を担いますが、GPUは画像処理や演算に特化しており、複数の演算を同時に実行できる性質を持っています。

そのため、3Dモデルの質感、照明、影、反射などの複雑な処理を並列処理でき、CPUに比べて大幅に処理時間を短縮できるメリットがあります。

CPUレンダリングとの違い

GPUとCPUのレンダリングには主に処理方式に違いがあります。まずは以下の表を参照ください。

項目 | CPUレンダリング | GPUレンダリング |

|---|---|---|

処理方式 | 逐次処理(シリアル処理):1つのタスクを順番に実行 | 並列処理(パラレル処理):複数のタスクを同時に実行 |

得意分野 | 複雑で連続的な計算処理、論理的な分岐が多い処理 | 大量の単純な計算やピクセル単位の描画処理 |

コア数 | 数個~数十個程度(高性能だが少数精鋭) | 数千個以上(単純処理を一斉に実行) |

処理速度 | 1つの処理あたりは速いが、全体的には時間がかかる | 個々の処理は遅いが、全体としては圧倒的に高速 |

メリット | 精度の高い計算や複雑なシーンに強い | 短時間でレンダリングを完了できる |

デメリット | 処理時間が長く、アニメーション制作には非効率 | メモリ制限や対応ソフトの制約がある |

向いている用途 | 高精細な映像・科学シミュレーションなど | 3Dアニメーション、映像制作、ゲーム開発など |

CPUは一つずつの処理を順序立てて正確に行うため、複雑な演算や条件分岐の多い処理に強い一方で、全体の作業時間は長くなりがちです。

対してGPUは、数千ものコアを使って単純な計算を同時並行で実行できるため、画像や映像のレンダリングのような「大量のピクセルを処理する作業」に適しています。

その結果、GPUの方が圧倒的に短時間で美しいビジュアルを描き出すことができ、3D制作やCG分野で主流となっています。

GPUレンダリングを活用するメリット

GPUレンダリングを活用するメリットは主に以下3つです。

- レンダリング速度が圧倒的に速い

- CPUの負荷を軽減できる

- リアルタイムプレビューの精度が向上する

メリット | 01 |

レンダリング速度が圧倒的に速い

GPUレンダリングの魅力は、処理の速さです。GPUの内部には「コア」と呼ばれる小さな計算ユニットが何千個も搭載されており、それぞれが同時に作業を進められる仕組みになっています。

レンダリングでは、光の反射やピクセルごとの色計算など、膨大な量の計算が必要になるため、この「同時並行処理」が効果的です。CPUのように1つずつ順番に処理するのではなく、GPUはタスクを細かく分けて一斉に実行できるため、作業時間を短縮できます。

メリット | 02 |

CPUの負荷を軽減できる

GPUレンダリングを使うと、描画処理をGPU側に任せられるため、CPUへの負担を減らすことができます。CPUだけでレンダリングを行うと、使用率が100%近くまで上がり、パソコン全体の動作が重くなることも珍しくありません。

しかし、GPUがメインで処理を担当することで、CPUには余裕が生まれ、モデリングやテクスチャの調整など、ほかの作業を並行して進められるようになります。結果として、作業効率が向上し、制作全体の流れもスムーズになります。

メリット | 03 |

リアルタイムプレビューの精度が向上する

GPUの高速な演算能力により、リアルタイムプレビューの表示がより滑らかで正確になります。3DCGソフトの画面上でライティングや素材設定を変更した際、その結果をほぼ即座に高画質で確認できるため、完成形をイメージしながら作業を進められます。

これにより、何度もテストレンダリングを繰り返す必要が減り、試行錯誤の時間を短縮できます。最終的な仕上がりに近い状態で調整できるため、無駄な修正も少なくなり、よりクリエイティブな工程に集中できるようになります。

GPUレンダリングを活用するデメリット

GPUレンダリングは高速で効率的ですが、いくつかのデメリットも存在します。導入前には以下の課題を理解しておくことが重要です。

- 品質にバラつきが生じる場合がある

- VRAM容量の大きさが必要

- レンダリング機能に対応していないことがある

デメリット | 01 |

品質にバラつきが生じる場合がある

GPUレンダリングはCPUレンダリングとは処理の仕組みが異なるため、最終的な画像の仕上がりに細かな違いが出ることがあります。とくに、反射や屈折など複雑な光の計算を行うシーンでは、CPUで出した結果とまったく同じにはならない場合もあります。

また、使うレンダリングソフトによってはGPUに対応していない機能もあるため、思った通りの表現が再現できないこともあります。

そのため、映画制作やCMなど、品質を最優先にしたいプロジェクトでは、CPUかGPUのどちらを使うかを慎重に選ぶ必要があります。

デメリット | 02 |

VRAM容量の大きさが必要

GPUレンダリングでは、シーンのモデルデータやテクスチャ、ライティング情報などを「VRAM」という専用メモリに読み込んで処理します。VRAMの容量が大きければ大きいほど、重いデータや複雑なシーンもスムーズに扱えます。

しかし、データ量がVRAMの容量を超えると、GPUがメインメモリと頻繁にデータをやり取りすることになり、処理速度が急激に落ちることがあります。

場合によってはレンダリングが止まってしまうこともあるため、高解像度の作品や大型プロジェクトを扱う場合は、VRAMを多く搭載したグラフィックボードを選ぶことが大切です。

デメリット | 03 |

レンダリング機能に対応していないことがある

すべての3DCGソフトやレンダリングエンジンがGPUに完全対応しているわけではありません。たとえば、特定のシェーダーやボリュームレンダリング、一部の外部プラグインはGPUでは正しく動作しないケースも。

そのため、導入前に「自分が使いたい機能がGPUで動くかどうか」を必ず確認しておきましょう。もし対応していない機能を使ってしまうと、エラーが起きたり、最終的にCPUレンダリングに切り替える必要が出たりするため、事前の検証は必須です。

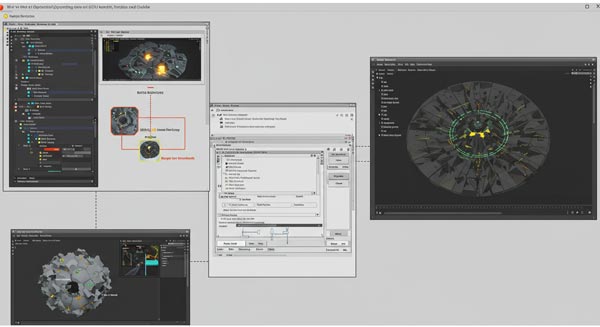

画像付き|GPUレンダリングの設定方法

GPUレンダリングの設定方法は、お使いの3Dソフトウェアによって少しずつ異なりますが、基本的な考え方は共通しています。

ここでは、一般的な手順と、特に人気の高いソフトウェア「Blender」を例にとって、解説します。

Blenderとは無料で使える高機能な3Dソフトで、GPUレンダリングの設定も分かりやすくなっています。

STEP

01

ドライバの確認

まずは、お使いのグラフィックボードのドライバが最新であることを確認しましょう。

これはGPUレンダリングを快適に行うためのチェックです。ドライバが古いと、GPUが認識されなかったり、性能が十分に出なかったりすることがあります。

ドライバの準備ができたら、Blenderを開いて以下の操作に進みます。

STEP

02

デバイス(GPU)の選択

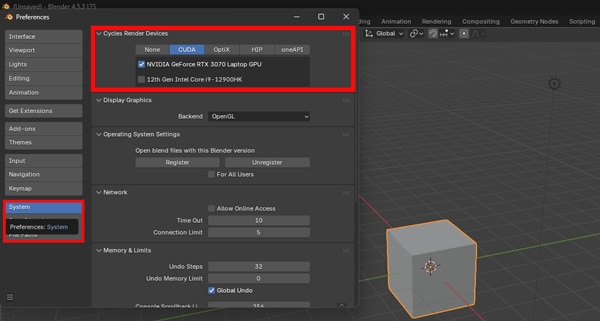

上部メニューの 「編集 (Edit)」 をクリックし、「プリファレンス (Preferences)」 を選択します。

開いたウィンドウの左側にある 「システム (System)」 タブをクリックします。

ウィンドウの右上に、「サイクルレンダーデバイス (Cycles Render Devices)」 という項目があります。ここで、お使いのGPUの種類に合わせて選択します。

CPUのチェックも入れたままにすると、GPUとCPUの両方を使ってレンダリングする「ハイブリッドレンダリング」ができますが、場合によっては逆に遅くなることもあるので、まずはGPUのみにチェックを入れるのがおすすめです。

STEP

03

実際のレンダリングでGPUを指定する方法

次に、実際にレンダリングを行うシーンでGPUを使う設定をします。

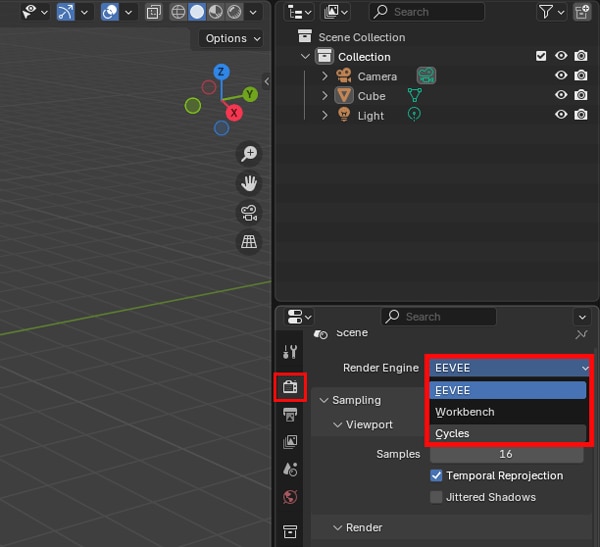

1. Blenderの右側にあるプロパティパネル(たくさんのアイコンが縦に並んでいるエリア)の中から、カメラの形をしたアイコンの「レンダープロパティ (Render Properties)」 をクリックします。

2. 一番上にある 「レンダーエンジン (Render Engine)」 が 「Cycles」 になっていることを確認します。(「Eevee」はリアルタイム向けの別のエンジンなので、Cyclesを選びます)

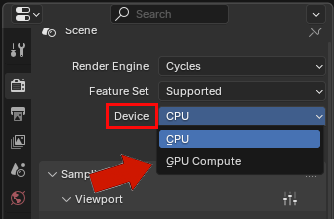

3. 次に、その少し下にある 「デバイス (Device)」 という項目を探します。

4. このプルダウンメニューが初期設定では「CPU」になっているので、これを 「GPU演算 (GPU Compute)」 に変更します。

これでGPUレンダリングの設定は完了です。

画像付き|GPUレンダリングの操作方法

レンダリングの設定が完了した後は、GPUで動いているか確認する方法や、より快適に操作するためのコツなどを解説していきます。

ここからも、代表的なソフトとして「Blender」を例に使用します。

STEP

01

レンダリングの開始

・画像をレンダリングする場合

上部メニューの 「レンダー」 をクリックし、「画像をレンダリング」 を選択します。または、キーボードのF12キーを押すのが一番早くて簡単です。

・動画をレンダリングする場合

上部メニューの 「レンダー」 をクリックし、「アニメーションをレンダリング」 を選択します。または、キーボードの Ctrl+ F12を押します。

この操作をすると、新しいウィンドウが開いてレンダリングが始まります。CPUで実行した時よりも、画像が完成するまでのスピードが速くなっているのを体感できます。

STEP

02

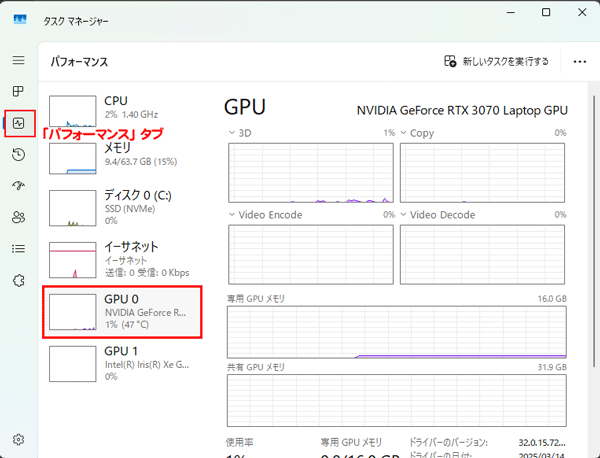

GPUが稼働しているのかを確認する操作

実際にGPUがどのくらいのパワーリソースで稼働しているのかを確認します。

方法①:タスクマネージャーで確認する(Windowsの場合)

Ctrl+Shift+Escで、「タスクマネージャー」を開きます。

左側のメニューから 「パフォーマンス」 タブをクリックします。

パフォーマンスのグラフ一覧の中から、GPU を選択します。(例: NVIDIA GeForce RTX 3070 など)

4. タスクマネージャーを起動した状態でBlenderでレンダリングを開始すると、GPUの使用率のグラフが100%近くまで上がる様子が見られます。

逆に、CPUのグラフだけが100%になっていれば、設定が間違っていてCPUでレンダリングされているということになりますので、設定を最初から見直しましょう。

方法②:Blenderの画面で確認する

レンダリング中のウィンドウの左上のステータスバーに情報が表示されます。

Path Tracing Sample ... | Remaining ... | Device: CUDA

このように、最後に使用しているデバイス名が表示されます。ここに「OptiX」や「CUDA」、「HIP」といった表示があれば、GPUが使われている事になります。「Device: CPU」となっていたら、設定を見直してみてください。

STEP

03

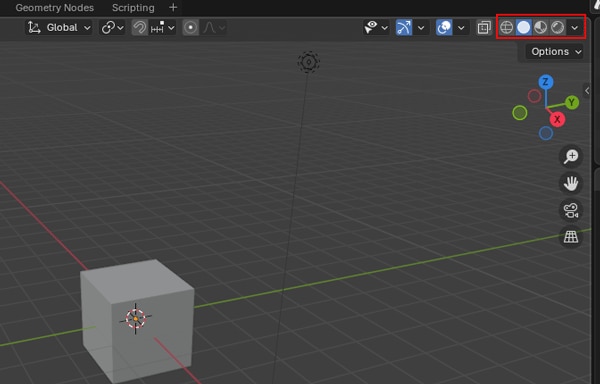

より快適にするための応用操作

GPUレンダリングの性能を最大限に引き出し、作業効率を上げるための便利な操作もご紹介します。

ビューポートレンダリングの活用

最終的な画像を書き出すだけでなく、作業中のプレビュー画面もGPUで高速化できます。

3Dビューポート(モデリングなどを行うメイン画面)の右上にある、丸いアイコンが4つ並んだところを確認します。

一番右の、球体に光が当たっているようなアイコン(レンダープレビューモード)をクリックします。

3. すると、ビューポートの表示が、最終的なレンダリング結果に近い、非常に綺麗な表示に切り替わります。

4. この状態でオブジェクトを動かしたり、ライトの位置を変えたり、マテリアルの色を変えたりすると、GPUがリアルタイムで計算し、変更が即座にプレビューに反映されます。

まとめ

GPUレンダリングの「操作」は、「設定を確認し、F12キーを押す」というのが基本です。そして、「タスクマネージャーでGPUの動きを監視」したり、「ビューポートレンダリングで作業を効率化」したりすることで、そのパワーをより深く実感し、活用することができます。

GPUレンダリングをスムーズに実施する3つのポイント

GPUレンダリングをスムーズに利用するには、以下のポイントを押さえておく必要があります。

- スペックの高いパソコンが不可欠

- レンダリング自体に時間がかかる

- サーバー構築にコストがかかる

POINT | 01 |

スペックの高いパソコンが不可欠

GPUレンダリングは、グラフィックボードの力がそのまま結果に反映されます。たとえば「同時にどれだけ計算できるか」を左右する演算ユニット(CUDAコア/RTコア)の規模や、「素材やシーンをどれだけ机上に広げて作業できるか」に相当するVRAM容量が不足していると、途端に処理が詰まりがちです。

迷ったら「余裕のあるVRAM」と「現行世代の演算性能」を備えたモデルを選ぶのが安全策。結果としてプレビューも安定し、待ち時間が減り、作業が止まりにくくなります。

POINT | 02 |

レンダリング自体に時間がかかる

GPUは速いとはいえ、4K/8Kの静止画や長尺ムービー、物理的に正確な光計算を多用するシーンでは、それでも時間がかかります。1台のPCで全部こなすと、レンダリング中は他の作業に手を付けにくくなる場面も出てきます。

締め切りから逆算して「レンダリングに充てる時間」を先に確保し、

- 夜間バッチ

- レイヤー分割

- ノイズ低減の活用

- テストは低解像度

といった運用で無駄を削るのが現実的です。必要に応じてサブ機やクラウドを併用すると、スケジュールのリスクを抑えられます。

POINT | 03 |

サーバー構築にコストがかかる

チームで本格運用するために「レンダーファーム」を自前で用意する場合、GPUカードそのものの価格に加え、

- GPU対応のサーバー筐体やマザーボード

- 大容量電源

- 冷却

- ラックや設置スペース

- 電気代

- 保守体制

まで含めた総費用を見積もる必要があります。

初期費用だけでなく、稼働率が下がる期間の固定費も重くのしかかるため、投資回収の筋道を立てて判断するのが肝心です。ピーク時だけクラウドGPUやマネージドのレンダリングサービスを利用する「ハイブリッド運用」も、費用対効果の面で検討に値します。

GPUサーバーの選び方や自作の価格については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

GPUのレンダリングは「HIGHRESO」がおすすめ

GPUレンダリングは、3D制作や映像制作を効率化できる便利な技術です。GPUは数千ものコアを同時に動かせるため、光の反射や影、質感などの計算を一斉に処理し、CPUよりも短時間で美しい映像を作り出すことができます。

一方で、VRAM容量の制限や、ソフトによってはGPU非対応の機能がある点など、注意すべき部分も存在します。特に、高解像度の映像や複雑なシーンを扱う場合は、スペックの高いグラフィックボードを用意し、スケジュールに余裕を持って作業を進めましょう。また、コストや作業負担を抑えたい場合には、クラウドGPUを活用するのも一つの方法です。

HIGHRESOでは、「機械学習や画像生成AIに最適なGPUクラウドサービス」や「CAD、BIM、CG制作に最適なGPUインスタンスが使えるGPUクラウドサービス」を提供しています。

以下のリンクから資料を無料でダウンロードできますので、ぜひチェックしてみてください。

⇨GPUSOROBAN高速コンピューティング資料のダウンロードはこちら

⇨GPUSOROBANリモートワークステーション資料のダウンロードはこちら